Alter Egos (2004)ⓒ Copper Heart Entertainment / NFB

ひとにラーキンのことを説明しようとするとき、僕はいつも困ってしまっていた。その凄さをどう説明すればいいのか。それこそ、さまざまなところで行われているように、「アカデミー賞にノミネートしたほどの作家が、コカインやアルコールにハマってスタジオを追い出されて、今は落ちぶれて物乞いをやっていて……」――そんなふうに語ってしまえばいいのかもしれない。でも、そう言ってしまったとき、どうしようもなく空虚な気持ちになる。こんなこと、ラーキンの作品の魅力とはまったく関係ない。彼について、僕が本当に言いたいことについて、何も伝えていない。

ラーキンの作品の魅力について話してくれ、と言われれば、とりあえずはこう答えるしかない。「作品を見てください。何も考えず、ただ、感じてください」、と。こちらもどうも陳腐な言い方で、空虚に響いてしまうだろうが、まだ誠実な答えだろう。ラーキン作品を語るなんて愚かな行為だ。彼の作品の溢れ出す変容は、言葉にして固定しようとする瞬間に、もうその先にすでに逃げてしまっているのだから。

生前のラーキンの姿をみることができる貴重な"Alter Egos"(2004)というドキュメンタリーでラーキンが言うには、『ライアン』(2004)の監督であるクリス・ランドレスがドキュメンタリーを作りたいと彼に申し出てきたとき、彼は戸惑ったという。なぜならば、「悲しい過去だろうが輝かしい過去だろうが、どんな過去についてだって話したくない、僕は今に興味がある、僕は今に生きている」から。彼の経歴を知る人間には、もしかしたらそれは過去からの逃避のように響くかもしれない。兄を死から救えなかった過去からの。アカデミー賞のノミネートで脚光を浴びたのに、自らその栄光を捨ててしまった過去からの。だが僕はそうは思わない。ラーキン自身が言うように、いかなる過去も彼には関係なく、彼は今に生きていて、そんな過去の悲劇の物語に拘泥しつづけるのは間違っている。

だからこそ、同じく"Alter Egos"で『ライアン』の完成版を見て怒るラーキンに釈明するように、ランドレスが言った言葉は、絶対に正しくないと思う。ランドレスは「それぞれの人生にはドラマが満ち溢れているということを言いたかった」と言う。――違う、それは絶対に違う。ラーキンは逆だ。ランドレスが言うような、大雑把で陳腐な、何も言っていないような言葉から逃れているのがラーキンだ。ラーキンとラーキンの作品は、あらゆるものにまとわりつく固定観念から常に逃れつづける。大雑把な言い方でみなを同質のものとしてひとくくりに考えてしまうそんな呆れるほどの単純なやり方から逃れつづける。彼の作品がみせてくれるのは、決して一般化することのできない、ある個人の剥き出しの部分だ。ラーキンの作品を見て、そんな核に触れた気がしたとき、人間というのはここまでクリエイティブになれるのかという感慨で、僕は何度も涙を流してしまう。そして、人はみなそれぞれ違うことを思い出す。そこで出会っているのは、まぎれもない他者で、決して僕ではないのだが、そこにある断絶を、僕はなぜか嬉しい気持ちでながめてしまう。

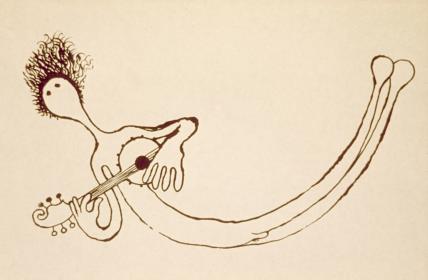

Street Musique (1972) - Ryan Larkin © NFB

僕が一番好きな『ストリート・ミュージック』(1972)は、僕の眼前からすぐに逃げ出していく。ストリート・ミュージシャンの実写映像から展開する限りないメタモルフォーゼの、その変容の原理を僕はまったく理解することができない。この作品は一体なんなのか、僕にはさっぱりわからない。でも、不安な気持ちになるどころか、やはり心の底からなにか僕を喜びで震えさせるものが沸き上がってくるのを感じる。人々はエミール・コールの『ファンタスマゴリー』(1908)を讃えるし、僕もあれほどに素晴らしい作品はなかなかないと思うけれども、でも、コールは、反現実に留まっている。『ストリート・ミュージック』はもっとラディカルだ。メタモルフォーゼを繰り返しているのに、間違いなく人生を愛している。生きることを愛している。生きていて、そして、周りの愛しいものたちに目を向けることを愛している。自分の見つめるものが常に動いていて、今も変容し、常に新生していくことを教えてくれる。君が人生において見つめるものは、今も着々と変わりつつあるのだよ、と語りかけてくる。だから、なんとか追いかけて、捕まえようとする。とりあえずは『ストリート・ミュージック』という作品を。決して完全には捕まることはないのだけれども、その過程を通じて、僕は限りない喜びを得る。

なぜ僕はアニメーションを好むのか。それは、アニメーションが提示するのが、未完成で不完全な世界だからだ。もちろん、巷にあふれる大部分のアニメーションは、すでにできあがってしまった世界の中でごちゃごちゃといろいろやっているだけだ。そしてその大部分は、僕と関係ない世界であることが多くて、まったくついていけないし、ついていこうとも思わない。でも、アニメーションにはラーキンのような可能性もある。世界は今でも新たにできあがりつつあることを教えてくれる作品がある。常に変容していくから、一瞬ごとに生きて更新されているから、その世界は未完成で構わない。僕はユーリー・ノルシュテインの『話の話』(1979)にそれを見出し、そしてその極限の姿をラーキン作品に発見した。すでにできあがってしまった世界ではなくて、今、できあがりつつある世界。生きてさえいれば、世界は絶えず更新されていくような世界に、僕たちは生きている。誰かや何かとの出会いがあれば、そこにまた変容が訪れる世界。ラーキンの作品をみて、僕は世界への見方を変えるようになった。ラーキンとの出会いは僕を変容させた。常に変わりつつあるのだから、生きていることは不完全でいい。

たくさんの見知らぬ人たちと会えるから路上生活は楽しい、とラーキンは言っていた。彼の世界はやはり変化の連続だった。ラーキンは、そんな路上生活の体験をもとにした新作にとりかかりはじめたばかりのところだった。その作品は、一瞬ごとに人生を生きるとはどういうことかを、また僕たちに実感させ思い出させてくれるはずだった。

でも、死はラーキンの歩みをとめた。残されたのは、大量の過去だけだ。僕は彼にもっと生きつづけてほしかった。不完全な姿ででも、不格好でも、生きつづけてほしかった。死んでしまった彼は、残された人たちのあいだで物語のなかに固定されていくだろう。まさに今、僕が行っているように。『ライアン』という作品の存在も、ますます大きくなっていくだろう。ある天才アーティストの悲劇という物語として。

死んでしまった彼はもうそれを突き破ることはない。彼の姿はもう更新されることはない。彼の存在によって世界が変容することはない。彼はもう、簡単に追いつける場所に行ってしまった。遅かれ早かれ誰もが行ける場所に行ってしまった。僕はとても悲しい。だって、そこは、ラーキンには一番似合わない場所じゃないか。

だからせめて僕は、あなたの作品から受けとったものを、いろいろなところで言葉にしようと思う。過去を振り返るような言葉ではなくて、今を生きるような言葉を吐き出していこうと思う。変容を与える言葉を、さまざまに変容する言葉で、語りつづけようと思う。僕は生きつづけて、世界を、自分を、変容させつづけようと思う。天国や地獄といったものは実際には存在しなくて、あるとすればそれは僕の内側にある。君が死んでそういう場所に行ったとするならば、僕の言葉を、君はきっと聞きつづけてくれるということだろう。ライアン・ラーキン、あなたとの出会いに対して、僕は感謝の気持ちでいっぱいだ。そしてこの感謝の気持ちを、僕はいろいろな言葉で、ずっと言いつづけようと思う。そうすればきっと、あなたはまだ変わりつづけていくのだと思う。

(2007年7月10日)

イアン・ラーキン追悼

イアン・ラーキン追悼