HIROSHIMA2008にて国際審査委員として来日したデーヴィット・アーリッヒ。原画の展示の傍らで、毎日午後二時からは、作家自身による新作Clayにあわせたピアノの即興演奏を聴くことができました。瞑想的で非常に素晴らしい演奏の興奮冷めやらぬなか、アーリッヒ氏に話を聞くことができたので、その一部始終をお届けします。

(インタビュアー:土居伸彰)

David Ehrlich

――ピアノが非常に美しかったです。ここしばらく作曲は自分でしていませんでしたが、今回の新作はどうして自分でやろうと決めたのですか。

デーヴィット・アーリッヒ

作曲自体は常にやっていました。1983年以来、なぜ自分の曲を使わなくなったかというと、映像に対して厳密にシンクロさせたいと思ったからです。私の作曲の仕方は非常にゆるやかなやり方なのですが、アニメーションは大抵の場合、非常にかっちりと構築するので、合わないのですね。なので他の人に頼むことにしました。

しかし、クレイ・アニメーションは、ドローイングの場合と違うことに気付いたんです。クレイ・アニメーションだと、ドローイングでやるときとはだいぶ感じが違う。ドローイングの場合はとても厳密なので、事前に計画しないといけない。とても細かく、注意深く、です。クレイ・アニメーションの場合は、ジャズのように即興的に作れるのです。作業自体も素早い。だからこう考えたのです。私のクレイ・アニメーションは即興的である、それならば、音楽も即興的であっていいはずだ、と。

――Clayのための即興演奏ですが、演奏ごとに違う曲ができあがるのでしょうか。

アーリッヒ

そうです。

――すると、そのなかからどれか一つを選ぶことになると。

アーリッヒ

いえ、どのバージョンも覚えていませんし、まだ録音もしていません。ホテルの部屋に録音機材を置いてあるので、もしあと三日間のうちに即興のなかから良いものができたと思えたら、録音してみようと思います。そうでなければ……広島のあと、私は中国に教えにいきます。九月のことです。そこには録音スタジオがあるので、きちんとした録音ができるでしょう。

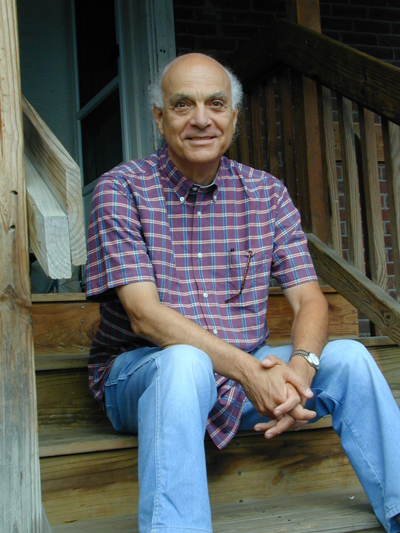

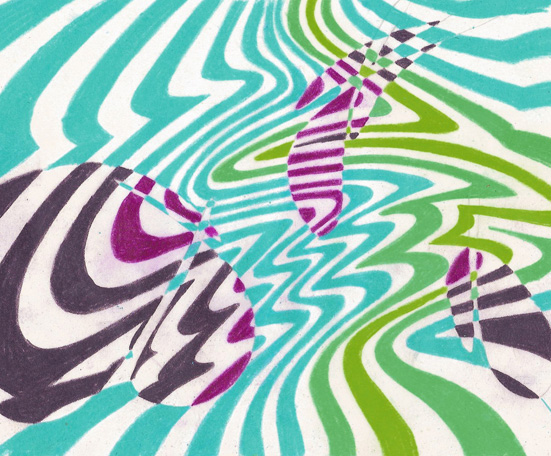

Vermont Etude(1977) (c) David Ehrlich

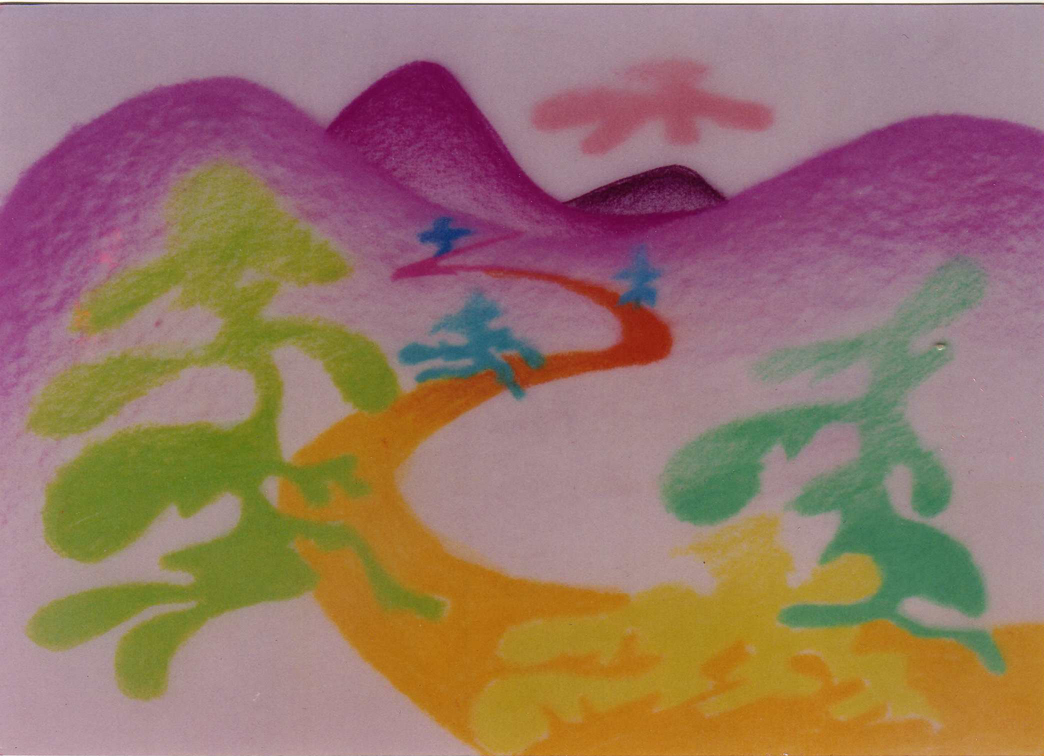

――展示されている粘土の絵は「ヴァーモント・ランドスケープス」と名付けられていますね。

アーリッヒ

ヴァーモントは私の住む街で、山の中にあります。ヴァーモントはフランス語です。ヴァーは緑、モントは山という意味です。つまりヴァーモントとは「緑の山」という意味なのです。あの絵では、山々の美しさを表現しようとしたのです。色や光の加減がとても奇妙なものになっていますが、あれは私の心の印象からああなりました。

――あなたのアニメーション作品には常にメタモルフォーゼが使われていますね。日々の実感が元になっているのでしょうか。

アーリッヒ

もちろんです。

――なぜメタモルフォーゼを使うのか、理由を詳しく教えていただけますか。

アーリッヒ

なぜならば、ヴァーモントの自然は常に変化しているからです。例えば……夏の終わり、秋のはじめごろ、山沿いを散歩していると、死んだ動物――おそらくリスだったと思いますが――を発見しました。その道を毎日通ると、死体は少しずつ地面へと沈んでいく。雪が降って、雪が溶けたあと、またその道を通ると、草が生えている。しかし、動物の死体があった部分は、他よりももっと草が伸びている……すべてはつながっているのです。

私はドローイングでアニメーションを作るとき、セルやコンピュータを使いません。なぜなら、すべてが変化してほしいと思うからで、背景もまたそうなのです。私にとって、前景と後景は同じ価値を持っているのです。

――セルは両者を分けてしまいますね。

アーリッヒ

そうです。ヴァーモントにおいて、私は常に変化しています。(髪の少なくなった頭を触りながら)こんなになってしまいました(笑)。私の妻も変化しています。わたしたちを取り巻くすべても、変化しています。だから私はそれを表現したいと思っています。日本や中国の芸術は自然について同じことを表現しているように思います。だから私は日本や中国の芸術が好きなのです。とても瞑想的です。

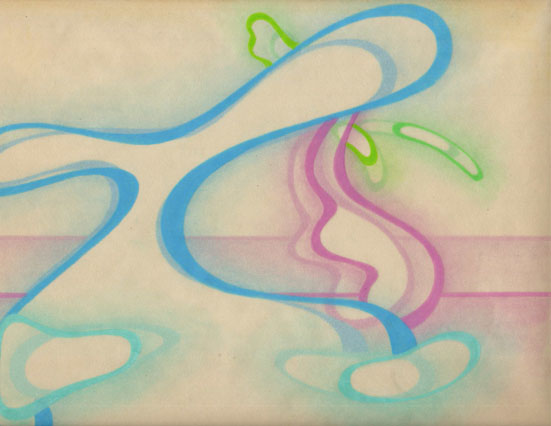

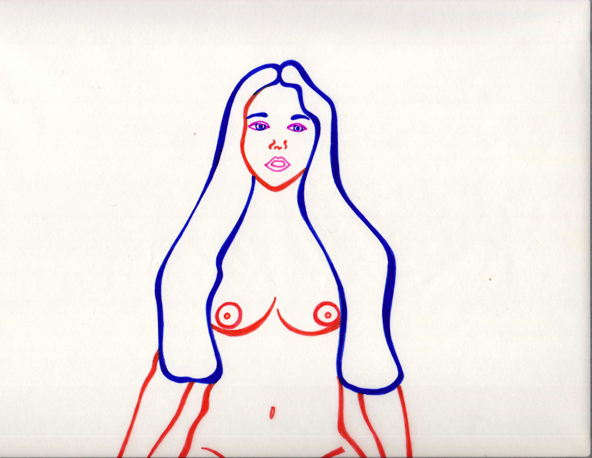

Line Dance(2007) (c) David Ehrlich

――世界は変化しているということに気付いたのはいつでしょう。インドにいた頃でしょうか。

アーリッヒ

赤ちゃんのころからです(笑)! 私は常に、世界は変化していると思いつづけていました。母親を見ると、ある日は笑っているのですが、次の日には怒っている(笑)。皆が変化していて、世界も変化している。そのことについて哲学的に考えたのは、そう、インドにいたときです。そして、京都に五ヶ月滞在したときです。それ以前、大学生だったときから、私はヒンドゥー語やインド美術、中国美術、そしてそれらの国の哲学も勉強していました。しかしそれは単に知的なものでしかなかった。考えるだけだったんです。そのことを実際に感じはじめたのは、インドや日本に行ってからですね。

――あなたはおそらく、ヘラクレイトスの思想にも共感しているのではないかと思います。万物は流転する。同じ河に二度入ることはできない。

アーリッヒ

もちろんです。クリス・ロビンソンというカナダ人がいるのですが、彼は私に「デイヴィット、君は新たなヘラクレイトスだ!」と言ったんです。だから私は彼が言わんとすることを理解するために、ヘラクレイトスの本を注意深く読んでみました。「ああ、確かにそうだな」と思いましたよ。

インタビュー風景

――クリスさんはアニメーションについて書くとき、ヘラクレイトスをよく引用しますね。あなたはアニメーションという表現手段によって自然の変化を描いている。私が思うに、アニメーションはメタモルフォーゼを描くにはもってこいの手段です。しかし、それを用いている人は非常に少ない。

アーリッヒ

なぜなら、お金にならないからです……西洋では、アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス、どこでもそうなのですが、人びとは映画に興奮を求めています。でも私の作品はとてもゆったりとしたもので、瞑想的meditativeです。しかし日本ではmeditationsが私のDVDを売っている。完璧です(笑)。アメリカではMOMAとカリフォルニアのCVM (Center for Visual Music)だけが私の作品を扱っています。厳密には、私の作品はヴィジュアル・ミュージックではないのですがね。違う精神を持っています。でも、私はオスカー・フィッシンガーはとても好きです。

――彼の作品はまさにヴィジュアル・ミュージックですね。

アーリッヒ

そうです。最重要人物です。

――フィッシンガーは、Motion Painting No.1という作品(私の大好きな作品なのですが)について、彼はこの作品が自分の心の状態を描いたものだと言っていまして……

アーリッヒ

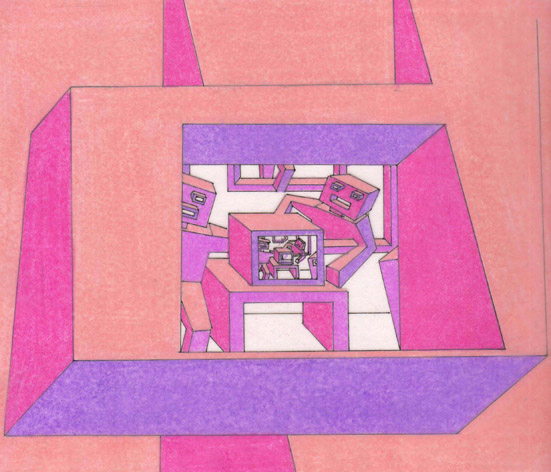

素晴らしい。あの作品は私も好きです。今回、壁に展示しているクレイ作品は、あの作品と同じように作られたものです。彼の場合はガラスの上に油絵で描いていて、それゆえに完成した後に絵を残しておくことはできません。でも私は作品ができるプロセスを見せたかった。

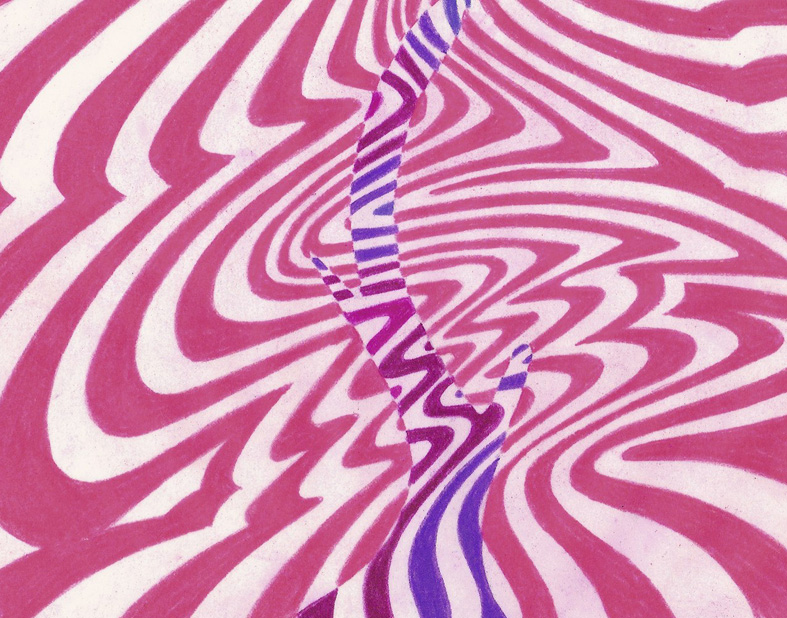

Clay Painting(2008)[原画を焼いたもの] (C) David Ehrlich

――ということは、今回展示してあるものは実際に撮影で使われたものだということですか。

アーリッヒ

そうです。カメラの下に木の枠を置いて、そこに粘土を置いていく。そして色を付けていく。フィッシンガーが油絵でガラスの上に描いていったように、私は色付きの粘土を置いていく。そして9秒か10秒ほど撮影したら、それを取り外して、オーヴンで焼きます。そうすれば、プロセスを展示することができる。それに、一つ一つの絵のあいだのつながりについても考えることができる。それぞれの絵において、色のコントラストは変わっていくことがわかります。

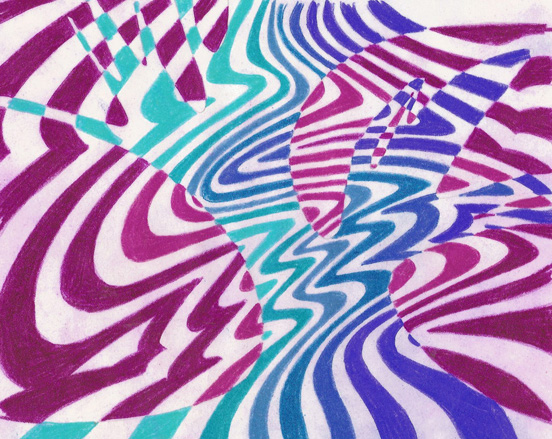

Dryads(1988) (C) David Ehrlich

――ドローイング・アニメーションの場合には、制作をはじめる前にきちんとしたプランを立てているのでしょうか。

アーリッヒ

最初は何のアイディアもないまま始めます。即興的に絵を描いていって、つまらないと思ったら破ってしまいます。そして描いて描いて……最終的に「ああ、これは面白い!」と思えたら、自分の手が一体なにをしようとしているのかについて考えはじめます。このときから、ようやく計画を立てはじめることができます。ただし、知的な計画からは作品は生まれてこないので、最初は自由に始めて、そのなかから計画を見出していくのです。

――あなたはコンピュータを使いませんね。

アーリッヒ

(ため息をつきながら)私の生徒たちはコンピュータを使いますがね……「コンピュータがないと、やらなきゃいけないことが多くなりすぎる」と言うのです。

――コンピュータは、メタモルフォーゼを描くには最適なツールであるようにも思えます。

アーリッヒ

しかし、コンピュータのメタモルフォーゼはいつも同じなのです。コンピュータのソフトウェアはいつも同じようにメタモルフォーゼさせるのです。だから私にとってはそれほど面白くない。私は、常に違うやり方でメタモルフォーゼさせようとしています。しかし私の生徒たちは、時間を節約してくれるからコンピュータを使います。とても単純です。アメリカの学生たちには、忍耐力があまりない。

――時間をたっぷりと使うことは、アニメーションにとって非常に重要なことですね。

アーリッヒ

芸術にとってですよ! あなたがそう考えるのは、日本人だからでしょうね。そして、私が中国で教えているのも同じ理由です。中国の学生たちは手間を惜しみません。ダートマウスにある私の大学でも、優れた学生は中国人、韓国人、日本人です。アメリカ人、白人の学生たちは……(おおきくアクビする真似をする)これなのです。

――(笑)あなたの学生たちも抽象アニメーションを作っているのですか。

アーリッヒ

いいえ、大抵の場合は具象です。普通のアニメーションです。

![]()

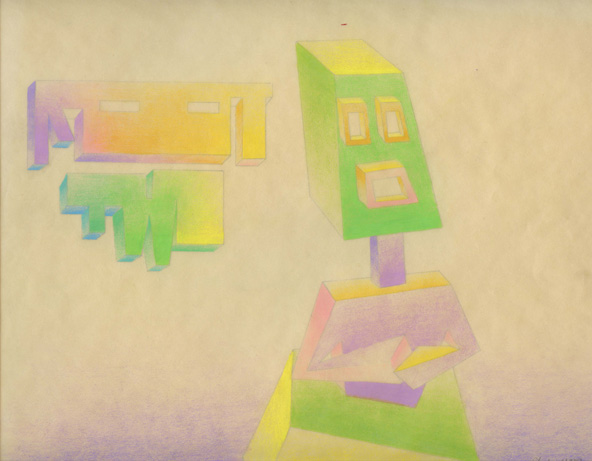

Pixel(1987)(C) David Ehrlich

――学生にはどのような指導をしているのですか。

アーリッヒ

まずは簡単なフリップブックから始めます。なぜなら、あまりに複雑なことから始めると、生徒のなかには怖がってしまう子もいるからです。だから子供に教えるようにして教えます。私は何年ものあいだ、子供に教えてきましたから。フリップブックでは、まず「円を描いてみなさい」と言います。子供が相手でも、大学生が相手でも同じです。その後、「円を動かしてみなさい」「少しずつ大きくしてみなさい」などと指示します。それから、「円のなかにピンポン球を描いてみなさい」と指示します。そしてそれを大きくさせて……「地面に寝転がって雲をみていると、雲が顔に見えてくるだろう? それと同じように、5枚の絵を使って、だんだんと顔に変化させてみなさい」と言います。そこまでいけば、アドバイスを必要としない生徒も出てきます。「動かすとはどういうことか」が理解できるのですね。

顔ができたら、その後を促します。「この人は誰だろう。男? 女? 幸せかな? そうじゃないかな? そうか、幸せじゃないのか。それはなぜ?」すると生徒は理由を考えます。「お腹が空いているからです」「じゃあどうしようか」「食べ物を描きます」子供が相手でも、大学生が相手でも同じです。10分もあれば、アニメーションを覚えます。

こういう方法をとれば、学生が手を挙げて質問ばかりしてしまうというトラブルを回避できます。学生が質問をするのは、不安だからです。とても単純な理由です。学生たちが他のアイディアを思いついたら、それをかたちにする手助けをしてあげます。「こうしたいんですけど、どうすればいいかわかりません!」――そうしたら、生徒と話し合って、彼らが自分なりの解決方法を見つけ出すのを手助けしてあげます。

Dance of Nature(1991)(C) David Ehrlich

――あと一つ質問をさせてください。あなたにとって、アニメーションで表現することはどのような意味を持っていますか。自己探求でしょうか。

アーリッヒ

そうです。自分は何者か、私は何を感じているのか、私を取り巻いているものはなにか、そういったことを探求するのです。アニメーションで自然を表現することで、私は自然により近づくことができます。そうして私が自然をより深く理解すると、それがまた作品に表れてきます。私がヴァーモントの山の中に住んでいるのもそういう理由です。だから都市で開かれる映画祭にくるのは結構骨の折れることなんですよ(笑)。ここに来る前に京都に一日滞在して、山に登ったのですが、私にとって、あれは完璧な体験でした。寺社があって、山が見えて、そして都市も見渡せる。

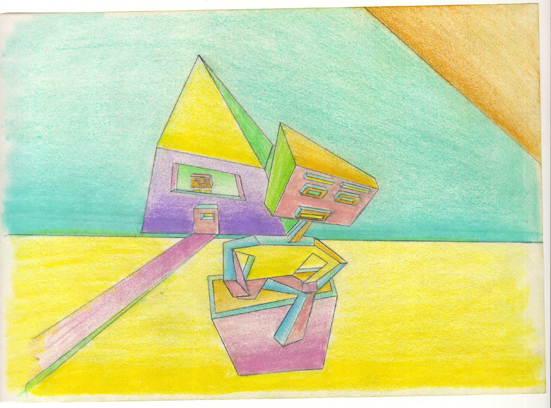

――そういう話を聞くと、あなたが作品にロボットを登場させていることがとても不思議に思えますが……

アーリッヒ

ロボットは、私のなかのもう一つの側面です。思考の探求という側面です。ロボットのシリーズでは、遠近法を用いたゲームを行っています。最初のシーンはとても厳密な幾何学から始まりますが、その後、その厳密な幾何学を変容させていきます。私はオランダの画家エッシャーが好きなのですが、それは彼の絵が矛盾に溢れているからです。ロボットが出てくる作品で、私はキューブ型のものを用います。観客は最初、ごく普通のキューブ型のロボットを観ることになりますが、その後、私はそれを変化させてみます。「ああ、こりゃ普通じゃない!」と観客は思うことになる。私が思うに、直線的な思考、論理的な思考には問題があります。だから私は言いたいのです。「少しのあいだだけ、論理的思考をやめてみようじゃないか。他のやり方もあるのだ」と。

上列左:Robot(1977) 上列右:Robot Two(1978) 下列:Robot Rerun(1996)(C) David Ehrlich

デーヴィット・アーリッヒ![]() David Ehrlich

David Ehrlich

1941年、ニュージャージー州エリザベス生まれ。コーネル大学にて医学、政治学、アジアの国際関係論を学んだ後、インドに留学。インドにて現地の美学や彫刻、演劇に触れ、その後は美術制作の道を歩む。インドの帰りに京都にて五ヶ月のあいだ墨絵を学び、その後、演劇、彫刻、映画の制作を行いながら、一方でセラピストとしても働く。1973年、自分の描いた何枚もの絵を並べてみるとアニメーションになることに気付き、その後アニメーション制作の道へ。父親が結腸のガンになったことをきっかけにした調査から、1981年The Bowel Book(『腸の本』)という医学書を出版。その成功から創造性心理学についての本であるThe Creativity Bookも出版。ASIFA(国際アニメーション協会)のメンバーとしての活動も活発で、個人作家への支援を積極的に行った。教授であるダートマス大学をはじめとして、世界各地でワークショップを開催し、教鞭も取っている。アニメーション作家としても精力的に継続して制作を行い、流れるようなメタモルフォーゼを特徴としたドローイングおよびクレイによるアニメーション作品を、これまで35以上、完成させている。現在は新作Clayの制作中。

1975 Metamorphosis

1976 Album Leaf

1977 Robot

1977 Vermont Etude

1978 Robot Two

1979 Vermont Etude

1980 Prexious Metal

1981 Fantasies: Animation of Vermont School Children

1982 Dissipative Dialogues

1983 Precious Metal Variations

1984 Point

1986 Dissipative Fantasies

1987 Pixel

1988 Dryads

1989 Animated Self-Portraits

1990 Children's Dream

1991 Dance of Nature

1994 Plot

1995 Interstitial Wavescapes

1996 Robot Rerun

1997 ASIFA Variations

1999 Radiant Flux

2001 Color Run

2002 Taking Color for a Walk

2002 Current Events

2007 Line Dance

○DVD等の情報

meditations

→京都府北区のレコードショップ。DVDコーナーにてアーリッヒのDVD三本が買えます。インタビューでも触れられているクレイを焼いたものをはじめとしたアートワークも扱っています。このサイトでは他にも、オスカー・フィッシンガーなどの主にCVM取り扱いのDVDを非常に良心的な価格で取り扱っています。銀行振込や代引きもあるので、クレジットカード払いに恐怖心のある方も利用なさってはいかがでしょうか。

David Ehrlich: Citizen of the World[Amazon]

→オリヴィエ・コットによるアーリッヒ研究本。本人へのロング・インタビューあり。フランス語と英語。

The Bowel Book[Amazon]

→腸の本。医学的観点からの評価は不明です。

トップページへ