2008年の広島の座談会にて『ディアロゴス』が話題になったエストニア気鋭の若手作家ウロ・ピッコフをアヌシーにて捕まえることができました。彼にとっての新たな一歩となったという『ディアロゴス』の話から、彼の特異な経歴、さらにはアニメーションの教え方、エストニア・アニメーションに対する愛情にまで話題は広がりました。(土居伸彰)

インタビュアー、翻訳、編集:土居伸彰

写真:水江未来

ウロ・ピッコフ

難しいですね。たくさんの理由がありますから。ひとつには、エストニア・アカデミー・オブ・アーツでアニメーションを教えはじめたのが大きいと思います。学生に紹介するために、他の国で作られたアニメーション作品を本当にたくさん観ました。その経験から、これまでとは違うことに挑戦してみることに決めたんです。エストニアではこれまでフィルム・スクラッチのアニメーションは作られていませんでしたから。

もう一つの理由は、時間があるときに一人で作れるということです。私は常勤で先生をやっていますから、スタジオで他の人と作業することはできないんです。『ディアロゴス』のほとんどは、夜に作りました。一人で作業できるスタイルを選ばねばならなかったのです。

――『ディアロゴス』を観ると、解放感のようなものを感じます。おそらくその一つの理由は、観客の身体に直接的に働きかけてくるフィルムの物質性だと思います。

フィルム・スクラッチが好きなのは、純粋だからです。カメラなしで作れます。フィルムと作家の間には何もないんです。普通ならば、撮影などたくさんのステップを通過しないといけません。フィルム・スクラッチは、5千年前に先史時代の人々が岩に絵を描いていたのとほとんど同じです。カメラは使いませんでした。何千年前でも同じことができたんです。リュミエール兄弟がいなくとも、作品の制作も、作品を見せることも、両方ともできるんです。そのことが本当に気に入っています。太古の歴史と接続されるんです。

――面白いですね。私が解放感を得た理由の二つ目は、不条理なまでのユーモアだと思います。これはエストニア・アニメーションの伝統ですね? エストニア・アニメーションにおけるユーモアは、人々を笑わせるだけでなく、考えさせます。根底には何かしらのシリアスなものがあると思います。あなたにとって、もしくはエストニアのアニメーションにとって、ユーモアはどんな意味を持つんでしょうか。

そうですね、エストニア人のユーモアはアニメーションにも見いだせます。言葉を使いません。セリフなしでやろうとしています。背景には長い歴史があります。エストニアは700年にもわたってドイツに支配されていました。その次はロシアです。他の国の属国だった歴史が長いのです。エストニアのユーモアはそんな歴史と関係しています。風刺的で、自己防衛のようなものなのです。言葉を使わなければ、向こう側には伝わらず、でも自分たちには通じる、そんな可能性があります。絵にこめられたジョークというのは、違ったかたちで理解しうるのです。だから、「あなたたちが自分で考えないといけませんよ」となるわけです。だからこれは歴史と結びついていると思います。

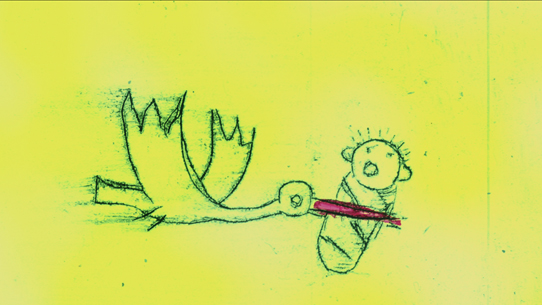

『ディアロゴス』Dialogos

『ディアロゴス』について最初に言っておきたいのは、そもそものアイディアについてです。私たちにはそれぞれお気に入りの曲がありますよね? 私たちはそれを、何百回も、何千回も聴きます。しかし、お気に入りの映画があったとしても、何百回、何千回も観ることはできません。私はその理由を考えたんですが、物語のせいなんじゃないかと思いました。アガサ・クリスティーみたいな。一回観てしまえば、何が起こったかはわかってしまうので、そうすると、もう観なくなる。すべて理解されてしまったからです。私は『ディアロゴス』を音楽のようにしようと思いました。ポップ・ソングのようにです。物語は無く、消えてはまた戻ってくるキャラクターたちだけが登場します。私は音楽のようなアニメーションを作りたかったのです。それが制作の理由です。滑稽な音楽ではないのですが、そのなかにジョークは入れることにしました。私にとってはポップ・ソングなんです。アニメーションによるポップ・ソングです。

――アニメーションによるポップ・ソング! 素晴らしいアイディアです。音楽について教えてください。エストニア・アニメーションは常に優れた作曲家とともに作業していますね。『ディアロゴス』の音楽を担当しているのはミリヤム・ターリという若いエストニア人作曲家です。彼女とはもうすでに何作か共同で作業していると思います。コラボレーションのプロセスはどのようなものだったのでしょうか。

まず直接会うんです。今私たちがしているみたいに。そして話した後、彼女がいくつかサンプルを持ってきます。私はそれを聴いて、そしてまた話し合うんです。私は作曲家ではありません。音楽を作るのは彼女です。しかし、彼女が作ってきたアイディアをしっかりと聴き込みます。彼女との作業はとても好きです。本当に才能ある作曲家だと思います。彼女のスタイルが好きなんです。

――彼女とはどのようにして知り合ったのでしょう?

どこかで彼女の曲を聴いて、CDを買ったんです。その後、連絡を取りました。メールを送ったんです。「あなたと作業できたら嬉しいんですが……」って。それまでは直接の面識はありませんでした。今ではもう彼女と組んで三年か四年になりますね。 2 >

『ディアロゴス』Dialogos

ウロ・ピッコフ インタビュー < 1 2 >

ロ・ピッコフ

ロ・ピッコフ