今回お届けするのは、Animationsメンバーによる広島国際アニメーションフェスティバルのコンペティションを中心とした座談会。作品ごとにそれぞれ感想を述べ合っていくというかたちで進行した。座談会自体はかなりの長時間にわたって行われたが、ここではそのハイライトを抜粋して公開する。なお、今回の座談会は、フェスティバルに全日参加することのできた四人(山村、グェン、大山、土居)によるものとなっている。このページを傍らに置いて読んでいただけるといいかと思われます。(土居伸彰)

01 A Sunny Day (Gil Alkabetz)

山村

じゃあ、『ア・サニー・デイ』、 ギル・アルカベッツさんからです。えー、土居君の評論のところで…(サイトの評論を見る)

土居

いちいち読まれたりするんですか?(笑)

山村

ちょっと。重要なところだけ…。

大山

これ、良かったです。

山村

土居くんの批評では「容赦ない」という言葉が出てきてますね。「基本的に嘘をついていない」…

グェン

「おそらく見た目で損している」という話ですが、それはどうでしょうか。映画祭の審査委員会で…。これは、子供向けに作っているんですよね? これまでの作品とはちょっと違う。

山村

まあ、いくつかそういう仕事をしているけど。

グェン

『ルビコン』のような愉快さ、「これからどうなる?」という仕組みで魅せるのではなく、これは純粋な子供として楽しむためのものですね…。そういうような賞やカテゴリーがあれば評価されるんでしょうが…。

山村

いきなり大きな問題が提示されてしまったけど、広島は何回目からか、カテゴリーを全部なくしてしまったんですよ(*)。僕は4回目に『不思議なエレベーター』『あめのひ』が、子供向けのカテゴリーで賞を頂いたんです。だから、作品の性質がかなり違うものでも、以前の広島では――あとは他の映画祭では普通はカテゴリーをそれなりの視点で分けているので――評価されていたんですけど…。(*補足:第5回目までは「子供向け」「デビュー賞」「教育的作品」「コマーシャル」とカテゴリーが分かれていました)

グェン

あるいはカテゴリーではなく、受賞作品も、映画祭のテーマと大きく関係していると思う。受賞作リストを見ても映画祭のテーマ性という事を忘れるわけにはいかないというか…。例えば広島ですと、完全に抽象的なアニメーションは賞を取りにくいというところもありますね…そんなことないかな。

山村

抽象的なものは比較的受け入れられている。小夜子さん(*)がよくいう「芸術」ですね。「アニメーション芸術」に重きを置く、というところでコンペティションのカテゴリーをはずした。逆にそうすると「芸術」とは何かという枠組みが出てきて、そうすると、コマーシャルの為に作った作品、ミュージックビデオなど(今回は意外と多かったけど)、こぼれ落ちるものは出やすいですね。子供向けのものもそう。 (*補足:フェスティバルディレクター木下小夜子さん)

グェン

そういうことより作品の方向性のことで、過去の広島の受賞作を見ても、非常に肯定的なものを提示した作品が多く、単純に絶望的でダークなだけの作品は受賞しない気がするのですが。そういう意味で、この作品は充分この映画祭の色にマッチしていると思います。

山村

あー、逆に。賞は…逃しましたね。

土居

作品としてすごく出来がいいなと。だから、(受賞に)絡んでくるかと思ったんですが。やっぱり、ある程度名のある人っていうのは、中途半端な賞をあげにくいものなんでしょうか。(ジョアンナ・)クインも何ももらわなかったじゃないですか。

山村

いやー、それは審査会次第で、あげにくいとかあげにくくない、というのはないと思うんです。一度だけ、過去に賞を取ったせいで審査会で議論になったことはある。タフ・アイの時で、まだ2回目のフェスティバルだったんだけど、1回目も2回目も同じ作家がグランプリ候補に挙がった(笑)。その時だけ、「じゃあどうしようか」って話にはなりました。確かにそういう時は考慮に入る。でも普通は関係ないですよ。 僕が経験してるかぎりで言えば、コンペの並びの中で作品の質の競争になる。同じ年に2、3回審査をやって、あるときには全然賞に入らなかった作品が別のときにはグランプリを取るというのがもちろんある。審査作品の並びや他の審査メンバーとの協議によって受賞作品が変わってくるものなので、「名のある人だから外そう」だとかそういう事はまずないと思いますよ。大山君どうですか? 作品に対して…。

大山

僕は、初日のプログラムの最初にもってこいの、すごく清々しくて、「映画祭が始まった!」という感じの作品ですごく印象が良かったです。

山村

前にもこの作品を見ていたので、1本目にもってきた意味はすごくよく分かると思ったんですけど、個人的には、ちょっと物足りない印象はあります。「子供向け」と言う狙いで、ギルさんが分かりやすさを重視したのかもしれませんけど。ギルさんのは全体的に、「アイディアで攻めていく」「頭から仕込んでいく」という傾向があるんだけど、この作品では僕にはそれが目につき過ぎてしまった。「ギルさんの新作だ」と期待して見たのに、ちょっとすかされたと言う印象はありました。

大山

これは、本当に子供向けというか、子供番組のために作られたものなんですか?

土居

具体的には分かりませんけど、作品のHPでは子供向けだと言っています。

山村

作家個人としてはそういう風にしているね。だから当然他の短編と同じ質を求めるのはいけないのかもしれないんですけど。

土居

逆に僕は、アイディアで押していく感じが子ども向けという枠組みのなかでうまく作用したのかなと思ったんですけど。

山村

だから、そういった場であればとても成功する作品だと思います。

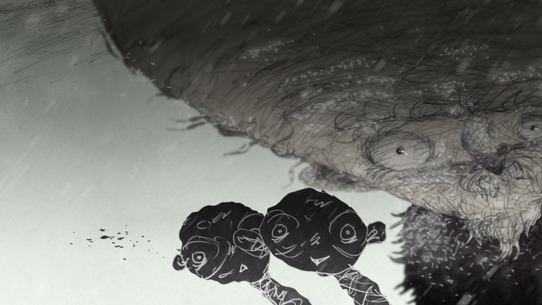

03 Rain Down from Above (Ivan Maximov)

土居

マクシーモフですね。これ大山さん文句言ってましたね(笑)。

大山

文句って言わないで(笑)! この人の作品は好きですよ。土居君の紹介で最近知って何本か観て面白いと思ってた。そのときはネットから拾ってきた粗い画像だったんだけど、その印象はすごく良かった。でも、今回大画面できれいな画像で見たら、「え? こんなんだったの?!」みたいな(笑)。荒れてた方が良かった。

土居

ちょっと、がっかりしたというか(笑)。

山村

想像の余地があった方が良かったのね(笑)。

大山

何でこんな作り方するんだろうって所がいくつかあった。

土居

この人はデジタルを導入してから作品全体の有機性という点で大分おかしな事になってるなという感じがあります。昔のアナログだけで作っていた時の方が、作品としての完成度は断然高かったような気がします。

大山

キャラクターデザインも……気持ち悪かったし。

グェン

これは、今年のアヌシーでコンペに入らなかったんです。パノラマの方だった。どうしてそうしたのかと聞いたんですけど、「マクシーモフが作った作品の中で一番ではないから」とか言って蹴ったらしいんですけど(笑)。ちょっとね……どうでしょう。今年の作品の中でも技法とか、レベルの高いところに入るんじゃないかなと思うんですけど。

土居

それだけに、残念というか、もどかしい感じがいつもしちゃうんですよ。実写との合成だとか、そういうところで。キャラクターとか動きとか、全体的なアイディアとかはすごく好きなんですけど。

山村

キャラクターに問題がすごくある気がします。最近のは特に。『5/4』とか、風に飛ばされるやつ(*)とか、あの辺は、キャラクターがキャラクター以前の心象の生き物みたいだったのに、今はより具体性を持ちすぎてキャラになろうとしちゃっていて、それがすごく不協和音を感じさせる。(*補足:『Wind Along the Coast』)

土居

キャラクターがキャラクターとして意識を持っちゃっていると言う事ですね。

山村

はい。完全に無意識に動く細胞のような生き物たちだったのが、こう、意志のある、本当に「キャラクター」に今なりかけている。それが、映画の中でとても中途半端な存在の仕方をしているように思えて、そこでちょっと失敗しているのかな、と思う。彼の描こうとしてた全体の世界観というのは本当に魅力的なものだと思うんだけど、キャラクターとの不協和音がこの作品にはちょっと感じられます。

土居

自意識を持つか持たないかというのは、この人はあんまり考えないでやっているような気がします。そのときそのときに偶然出てきてしまう。前作(『Wind……』)ではうまくいったけれども…。

山村

思いつきなんだよね。

土居

3個ぐらい前の作品(『strings』)は恋愛物語で全然面白くなかったり。全く自意識を持っていないキャラクターがぽーんと出てくる時は本当に素晴らしいんですよ。

山村

たぶん、そういうところが自分ではあまりに無自覚なんだよね。土居君も「好きなようにやりすぎているから」って書いていたけど、そんなところのせいで作品全体としては質が落ちてしまっているかな。残念なんですけどね。雨の表現とか、描こうとしているものはとても面白いんだけどね。

土居

この人はどこか特定のスタジオに属さないで、ずっとひとりでやって、毎回政府からお金をもらって作り続けているんですよ。

山村

すごいね…。

土居

今のロシアの状況をうまく活かしている。

山村

タフなところもあるんだね…。

土居

自分にとって、生活していくのに一番いい手段がアニメーションだって言ってました。すごく珍しい(笑)。

山村

作品制作をやりながら、それが生活しやすいって言うのもすごいね(一同笑)。

土居

結構、幸運な作家ではある。

山村

本人は幸福な人だね、そう考えると。

土居

そう、本人はすごく楽しそうなんです。

04 Dji Vou Veu Volti (Benoit Feroumont)

山村

じゃ、次行きましょうか。『アイ・ラヴ・ユー』。

土居

これは、字幕と戦うやつですね。

大山

これ、字幕が動き出すっていうこと、いつ気づきました? やっぱり動いた時に「そういう事か」って思いましたか?

土居

全然もう気にしていなかったです。動き出して始めて「そうくるんだ」と思いました。気づきましたか?

大山

全然気づかなかった。だからすごいなって思ったんですけど、そこがピークになって(笑)。「あーなるほどね」っていうすごい驚きがそこであって、そこからの展開がイマイチと言えばイマイチだった。

山村

そうね。単に戦いだけに終始してしまって、そこからのもうひとつ、ネタを乗り越えたアイディアが出てきたら「おっ!」て思ったかもしれないけどね。僕はいつ字幕のことに気づいたかちょっと覚えていないんだけど、最初、字幕が出ていること自体がおかしいなと思った。「広島では字幕は出さないはずなのに、あ、これは入ってる…? でも英語だし…? おかしいな」と思っていたのは今思い出しました。

土居

質感も昔のフィルムっぽくしているし、一応約束事に乗っ取っておいてっていう……

グェン

この人は元々絵を描く人なんだよね。漫画とか。『ベルヴィル・ランデブー』にも参加してるんだけど。あえて3Dにしたのは、それまでの蓄積や個人的な事情らしい。で、3Dなのに『ベルヴィル…』のようなスタイルを思わせるというか……じゃあどうして3Dで作っているのかと言うことになるんですけど、字幕との戦いを自然に見せる為か。

土居

3D作品で10分超えてるってことで、相当覚悟して観はじめたんですけど、よかったです。

大山

最後どうなるんだったっけ?

土居

最後死ぬんですよ。

大山

2人とも死ぬんですか?

グェン

そうだね、最後かなり逆転して、急に悲劇的に。

土居

あまり着地は見事じゃなかったように思いましたが。

大山

何が一番の関心だったのかが……字幕を出すってアイディアが先だったのか……まあそうだよねきっと。そうだとして、でもなんでこんな物語にしようと思ったんだろう、と。

土居

作品解説に「ロミオとジュリエット」って書いてありますし、一応こういうのは最後両方死んで終わるのが決まり事なんじゃないですかね。

グェン

意外だったのは、こういうので笑いを誘うような作品はすでにいっぱいあるじゃないですか。ちょっとどうでもいいってような。でもこれはそうでなくて、何かとにかく意外な……女性は死なないんだよね?

土居

死ななかったですっけ?

グェン

結局、字幕のキャラクターが絞首刑になった男に入り込んで女とまた再会させるというのを、牢の外から看守たちが見る。そこから見る分には、女の人は別に誰もいないのに抱き合うような感じになっているから狂ったように見える。試みとしてはある意味一番評価していいかもしれない部分ですね。悲劇的なテイストへの展開が。うまく言えてないかもしれませんが、3Dでそういうのはあまり見ないですね。

土居

珍しい作品ではあると思いました。

山村

そうですね。

05 Lapsus (Juan Pablo Zaramella)

土居

じゃ次、『ラプサス』。

大山

これは皆さんもう広島以前に見たことがあったんでしょうか?

グェン

はい。

山村

はい。僕は何度かあります。

大山

土居君はあった?

土居

僕もあります。

山村

初見? どうだった?

大山

はい、初見です。素直に面白かったですよ。

土居

これ大分ウケてましたね。

山村

ウケてたね。オタワで観た時よりウケてた気がする。日本の方がリアクションがいい事なんて、少ないのに…(笑)。だから広島で見た時はなかなか気持ちよかったです。オタワで観た時は、僕は笑ってたんだけど、周りがあまり笑ってなくて、あれっと思ったんだけど。

大山

周りの観客がホントに大笑いしていると、見ていて気持ちいいですよね。逆にいらつく事もあるけど(笑)。

山村

まあそれは、あまりにひどいとね。でもこれは楽しむ為の作品だと思うので、正しいリアクションじゃないですかね。分からないけど、僕らはあまりキリスト教的な精神を理解していないので、シスターというところで何か笑いきれないものがもしかしてあるのかなと今想像したんだけど、それは考え過ぎかな(笑)。

土居

わざわざシスターにしているのは意味があるんじゃないですかね。

グェン

まあそういうのを使った風刺、デザイン的な遊び、ギャグと言いますか、それは長い歴史がありますよね。それこそシスターでも何でも、ある枠組みから見れば神聖なるものをあえて笑いのネタにするというのはいくらでもありますけれども。それが次々と発想でどこまでいくのかという…。決して悪くはなかったですけど…

山村

そうですね。

グェン

ラストはどうでしたっけ?

土居

ラストは元の姿に戻るんだけど、黒い世界がまたちょっと気になっちゃって、ぽーんと蹴っちゃってみたら…黒が落ちてきて終わり。

山村

このネタだといくらでも展開のしようがあるから、あのラストで正解なのかどうか。もっと笑わせる事もできるかなーとか。アイディアを考えながらつい見ちゃうところもあるんだけど。

グェン

カジノのやつ(02 "Riverwind Casino Card Trick")は表現だけなのに対して、これはまさに発想の世界で、それしか評価しようがない。

山村

発想と、見ている者をどう裏切っていくかっていう勝負だから、まあそこはかなり成功していると思う。でももっとやれそうな気もしなくはない……

08 Dreams and Desires -Family Ties (Joanna Quinn)

土居

次はジョアンナ・クインです。

大山

これも皆さん何度もご覧になっているんですよね? 僕は、ちゃんと見たのは多分今回が初めてで、まあ、ビックリしました。圧倒されたというか。(笑)

土居

何にビックリしましたか?

大山

上手さに。

グェン

これは、描いているのは2人かな。アニメーターは。本人ともう1人で描いているんだよね、確か。

山村

この作品はホント、ジョアンナ・クインの中で比べちゃいけないかもしれないけど、飛び抜けてますよね。作画力も急激に飛躍を見せていると思うし。

大山

土居君がブログかどこかに書いたリンクでこの人のホームページを見に行って、ホームページの全体の雰囲気だとか、過去のをちょっと見られて、予告編だったかな、それを見て、結構鼻につくところもあって、なんかイヤだなと思う部分もあったんだけど、この作品に関しては全然そういうのは感じられなかった。

山村

まあ、クセのある絵だよね。単に好き嫌いで言ったらとても好きな絵ではないんだけど、でもこれはそれを超えたクオリティを持った作品だったし、今回何の賞にも引っかからなかったのは不思議な印象です。もちろん、制作されてからかなり時間が経っているので、沢山評価を受けてはいるけど。

グェン

グランプリも取っていますよね。

土居

ザグレブで取ってますね。

山村

オタワでも取っています。僕の前の年がこれだったんですよ。ザグレブも僕の次の年かな。僕が丁度名誉会長として行った時に彼女とバトンタッチしたんですよ。

グェン

確かに、評価し易いものになっているんですよね。逆に言えば、作品としての深みはあんまり…技術的なレベルと、ギャグとしてのまとまりはあるけど、ザグレブとかのグランプリを取るような、歴史に残るような作品ではないですよね、全然。失礼ですけども。

土居

これまでの作品に比べたら、深みはある…。

山村

そうですよね。ドラマの幅も随分広がっているから。まあ、彼女の中の歴史だけで比べちゃいけないけど。

グェン

まあ、他のコンペでどの作品と並んでいたのかという事を見ないと、何とも言えないでしょうけど。

山村

ザグレブの時は僕も行っていたので、全てコンペを見た時の印象では確かにこれは取るだろうなと。でも広島は並びが悪かったのかなあ…。何か、音の質が悪くて、ちょっとうるさい印象でしたね。

土居

何かフィルム上映の作品は音が悪かったですよね。

山村

全体的にね。

土居

今回フィルムで初めて観たんですが、結構古くさく見えちゃいました。絵柄のせいもあるかもしれませんけど。あと、未だに会話が全然理解できてないです…

グェン

まあ、会話は楽しいけどね。女性の間抜けな独り言。でも、最初から作品の幅としてはちょっと…。最初観たときには絵としての圧倒感はあったとしても、回数を重ねて行くと…。風刺のうちに入るんですよね。言葉の持つ、風刺的な部分、アクセントもあって…。

山村

作品としての命の長さでいくと、今の時点での強さはあっても、多分、再三見ていくうちでの深みというところでは薄いのかもしれないですね。

土居

これは、スキャナーで取り込んでいるんですよね? ちょっとデジタル臭さが気になりましたけど。カメラワークとか。

山村

カメラワークはデジタルでつけてますね。

大山

途中でザーッと入るビデオノイズみたいなのはホントの実写映画みたいですよね。あれ、何で絵で描かなかったんですかね。

山村

そういう判断は、細かいとこだけど…(笑)

大山

見ていて、すごくあそこが浮いているような気がして。なんてことない、さーっと描けばいいのに。でも、わざわざ入れたって感じですよね?

山村

リアリズムを求めたんですよね。

土居

重ね方とかの、デジタル臭さはすごく気になりましたね。勿体ない気がしました。

グェン

あと、まあ、女性としての女性への風刺というのは、確かにある意味での強烈さを感じますけど(笑)

山村

そうですね、この人はいつもそういう毒をすごく感じさせるんですよね。

土居

過去の作品はどう理解していいか分からないことがよくあります。

山村

あのね…そうなんですよ(一同笑)。自分にとってとても異次元の感じの人だなあというのは、いつも印象としてありますね(笑)。その異次元が何に由来するのか、文化的なものなのか何なのか、分からないんですけど…。

土居

有名な『ガールズ・ナイト・アウト』とか、ホントに何度観てもわからないです。それに比べると今回は…。

山村

まだ理解の手がかりはある…かな?『ブリタニア』とかは分かり易いけどね、犬が主人公の風刺で。

09 Birth (Alê Abreu)

土居

『バース』ですよ。これは結構「おっ」て。予想していなかったところでいい作品が。

山村

そうだね、確かこれも実写から始まったんだよね。

土居

山村さんと大山さんはオチが良くないと言ってましたね。

山村

実写とのカットバックを生かしつつ、自己との格闘というか、自分の解放というか……その過程で血まで流して、かなり生々しい表現だったのに、最後、完全にメタファーというかファンタジーの世界になってしまったので、それはなくても良かったのかな、というような印象。観たのは一回目なので、まだちょっと…

大山

実際に絵を描いている時の音が、そのまま羽ばたきの音として使われてますよね。で、最後に頭から鳥が逃げていく時には、紙をぱたぱたと揺らす音を羽音に使っていたんです。そうなると、作者が紙をぱたぱたと揺らしている絵が浮かんじゃうんですよね(笑)。何でそこだけ?

土居

紙を乾かしてるんじゃないですか(笑)。

大山

乾かしてるの(笑)?! まだ、ぐしゃぐしゃと丸めて投げているような音だったら分かるんですけど、明らかに紙をぱたぱた揺らす音だったので……(笑)

グェン

これは学生の作品ですかね。

土居

学生じゃないんじゃないですかね。確かこの人、色んなことをやってアニメーションを初めてやってみた、みたいな、まさしくそういう作品ですけどね。(*すみません、後に確認したところ、初めての作品ではありませんでした。)

山村

色んな事をやっていて、アニメーションをやってみた、という感じね。

土居

もう結構歳だったような…ホームページを見た感じでは、そうだった気がします。

グェン

まあ、土居さんが書いているように、他にオチはありえない、確かにそうだけど、やっぱり何か期待させるんですよね、これはどうなるのかという事を。絵の構成、発想として典型的で、ひとコマ漫画とかで何度も何度も見てきた絵じゃないですか。だから少し残念になる。

山村

最後だけ語りが急に変わってしまった。最後のはひとコマ漫画でも表現できるアイディアなんだけど、始めの実写のカットバックと音とが外の方で重なるというのはまさに映画でしかできない言語。それをずっとやっていて、そこで充分葛藤というものを見せられていたのに、急に語りが平面の方になってしまった。それが惜しいかなという印象ですけど、でも、それまでの前半のカットバックの所は本当に迫力があった。

大山

最初実写から始まって、描いているとカメラが引いて、そのうち描いた絵が動き出すっていうのは今まですごく見てきたパターンだから、そんな風になるんだろうなと思ってタカをくくっていたら…このアイディアはあまり見た事ないし、すごい面白いなと思いました。

山村

そうでしたね。うまく引き込むところまでいっていたので、もうひとつ詰めを押してくれれば賞に届くような作品になっていたのにな、というところで残念、ですね。

10 KJFG No.5 (Alexey Alekseev)

山村

じゃあ、『KJFG No.5』。KJFGというのは、どういう意味なんですかね?

土居

よく分からないですよ。

グェン

本人はどうでもいいとか言っていましたけど、タイトルは全然ばかげていると。

山村

中身もそうだけどね(笑)

大山

会場でものすごくウケてましたよね。会場で見ている時、僕はすごい気持ちよかったというか、優しい気持ちになりました(笑)。なんかもう、みんなが楽しんでくれれば僕は満足だ、みたいな優しい気持ちで。でも、帰って来てから、土居君のブログの記事をリンクを辿ってパソコン上で見たら、全然面白くないんですよ(笑)! 何なんですかね、これは?!

グェン

それは、他にも多分そういう話はいっぱい出てくると思うんですけど、くだらなさの問題ですよね。これはくだらなさをフルに駆使して、何とか面白い位置に持ってきた…大した作品ではないけど。アヌシーでも何か賞をとっているんだよね。広島でも国際審査員特別賞を取ってる。優秀賞以上ですから、これはかなりのものですね。

山村

かなり高い賞だよね。それは不思議だな…。

グェン

だから、センスが評価されたとしか思えないですけど。要はセンスが全て。センスは確かに悪くない。他のくだらなさの路線をいく作品に比べたら見事ですけどね。ただ、作品としての幅はまずない。一発ギャグ。

山村

センスというところで、「間」が上手かったので会場受けがすごくよかったしょうね。

グェン

これでもか、と言うね(笑)。最初はオオカミのまぬけな歌を繰り返して、猟師が出てきて、最後に熊などが、隠れようとして隠れてる事にもなってないような(笑)、そこまでやっている事が…。

山村

「間」のギャグっていうのは不思議な事に、フィルムでみんなで見ると受けるんだけど、一人で見ると「何が?」ってなる(笑)。ただそれだけなので。

大山

本当に。冷めて見ちゃいますよね。

土居

コンペに入っていると嬉しい作品ですよね。

山村

フェスティバル側としては、たまにぽつぽつこういうのがあると会場を和ませられるので、非常に有り難い作品ですよね。

グェン

くだらなさでいく作品というカテゴリーで考えると、やっぱりこれくらいはやってほしいですよね。

土居

うまくやらないと本当にイライラしますからね。

山村

そういう意味で、成功はしてますね。

11 Candid (Zepe)

土居

じゃ、11番『キャンディド』。前回の広島で上映されたこの人の作品は、全く覚えていないんですけど……。

山村

コンペ入ってましたね。コミックの原作だったっけ…? ゼペさんとはリスボンでご本人にあったばっかりなんですよ。

土居

ちゃんと作って良心的だけど地味な作品。

大山

ジョアンナ(・クイン)さんの作品と似たような感じだなと思いました。一番最初の印象で。

山村

カメラワークを作画で描くところは似ているよね。

大山

あと、肉の質感だとか。太った女の人の肉の質感が(性的な意味でなく)個人的に好きなので、結構引きつけられはしたんですよね。

土居

前回は『スチュアート』ですね。全然覚えてないです。

大山

全然覚えてない!

中田

私は前回見て結構気になったんです。話が面白いとかじゃなかったけど、ただ、動きが結構好きだなあと思いました。

山村

DVDをもう一回見直して思い出した。前作は、漫画家かイラストレーターか、別の人の絵をちょっと使ったアニメーションだった。

土居

話はしっかりしてました?

山村

今回のと同じようなものかな……(笑)。よく分かるような、分からないような。見せ場としてカメラワークを作画しているところしか印象に残らないかな……。まあ、描くのが好きなんでしょうね、とても、っていう感じ。

大山

これは何も賞をもらっていないんですか?

土居

もらいましたよ。これは国際審査員特別賞。

大山

それでクインが何もないってのは不思議だね。

山村

賞は難しいですよ、決めるのが。いろいろな流れがあるので、あまり責められないところもある。客観的に比較するとこっちとこっちでおかしいんじゃないかというのは当然出てくるんだけどね。

グェン

ばらつきはあっても、少なくとも賞に選ばれた作品それぞれについて客観的に考えて肯定できる理由があるべきだけど、この作品の場合はどうですか? あまりピンと来ない?

山村

この並びの中で考えても、僕は理解しづらい。

グェン

何が評価されたのかが見えないと言う感じですか?

山村

これをとても気に入っていた芸大の学生もいたので…。

グェン

悪いと言うことではなく、何が良くて賞に繋がったのか…。

土居

僕は賞を取ったのは結構理解できましたけど。技術レベルもアイディアもしっかりしていて。それをちゃんと遂行出来ていたのかどうかはちょっと疑問ですけど。きっちり理解しようとして拾い上げると、ちゃんと意図は伝わってくる。だから僕は賞をあげたいような作品だと思いました。

山村

ある種のまとまりはあるよね。

土居

良心的というか。

グェン

ただ、何となくもう見たことがあるような印象を持ってしまいます、内容としては。パンフの説明文を読むとね…「キャンディド」というのは男の方ですよね。男は女についてはどうでもいいという。これは少なくとも、作品を見ていて途中までは全然分からないですよね。オチとしては男は単純に女が苦しむのを楽しめるところから観察しているというような、でも「もてあそぶのが彼の楽しみなのだ」と言う事は、この文章を見て初めて分かりましたが…

山村

男と女の関係性は、映画を見ては分かりづらいですよね。

土居

僕は結構最初の方から理解できましたけどね。カメラ位置の関係とかで。女は近いカメラ、男は遠いカメラと分けている。二人が電話でつながっていることも最初の方で描いていましたし。だからそういうのを、有無を言わせずちゃんと納得させるような見せ方にしていれば…。

山村

そうだよね。2人の関係が、途中までちょっと分かりづらいんだよね。自分の中では意味づけはあるんでしょうけど、見てる側には平行した全く別のエピソードのように取れてしまうので、そこは弱さかもしれないですね。

67 Lost in Snow (Vladimir Leschiov)

土居

この流れで、違う日の作品の話をしていいですか。67番の『ロスト・イン・スノー』なんですけど。

グェン

これも賞取ってますね。

土居

そうですね。『キャンディド』と『ロスト・イン・スノー』は結構、僕の中で同じ扱いなんです。良質だけど地味というか、いまいちアピールが足りないみたいな、そういう作品の流れとして。

グェン

『ロスト・イン・スノー』、これは受賞してよかったと思いますよ。

土居

前回も『インソムニア』で賞を取って、今回もまた賞を取っているんですが、これはちゃんと理解されるように作られている作品なんでしょうか。それがちょっと不安で。いい作品だけどちゃんと伝わっているのかな、と…。

山村

どうなんだろう、伝わりづらいかもしれないですね。僕もこれはとてもいいと思うんですよ。

グェン

それはどういう次元で? 物語の類いのものを期待するのか。

山村

物語は期待しなくていいんだというところに、『ロスト・イン・スノー』の場合は途中で気づくんです。『キャンディド』は途中か後半の方で物語だと気づくんですよね。最初は期待しかけるんだけど、どうも物語はずっと見えない、見えない……となって、最後の方でやっと見えてくる。僕の場合は2、3度見たけど、それでもやっぱりそういう印象がある。

グェン

『ロスト…』の方はより簡単に諦めて……。

山村

諦め易いんですよね。

グェン

象徴性と感覚性で。

山村

そう、『ロスト…』の方が、それがだんだん分かってき易い。まあ、もちろんそれが万人にとって分かり易いかどうかは自信がないんだけど、僕にとってはこちらの方がすっと入ってきて、その点では自分の中では評価は高いかな。

土居

どこかで賞をあげていましたよね。

山村

はい。スロベニアで、審査員それぞれが一つずつ選ぶもので、残念ながら上の方の賞を取るまでは行かなかったのですが、あとの中から拾い上げるところでは、僕の中ではこれが良かったので。

14 Lavatory- Lovestory (Konstantin Bronzit)

大山

男子トイレに女の人がいて、女子トイレに男の人が働いてるのは、どう考えてもおかしいんじゃないかっていうのが最後の最後にひっかかって、せっかく積み上げたものをバーンって崩された気がしてすごく残念でした。

土居

実際はどうなんですかね?

グェン

男の人が女性のトイレにいるっていう設定は作品から?

大山

ラストのオチが。

土居

結局花をあげたのは誰だったんだろう、っていうのが判明する。

山村

女子トイレにいた男の人だった。だから最後、男子トイレに求人の張り紙を張っていく。

大山

そうですね。もう二人でずっと一緒に働いているからこっちが空いちゃった、みたいな。

山村

人がいなくなったから求人していますよ、っていう。

大山

こんなの作り話だって言う事は最初から判ってはいるんだけど、本当にストーリーの為に生まれた人物なんだなあというのが設定でガーンって明らかにされた気がして、すごく、なんだ全部嘘っぱちか、みたいに思った。最後がっかりした気分になってしまって残念でした。

山村

僕はこれの評論を『知られざる』で書いたんだけど、脚本がしっかり練ってあるんですね。どう展開していけば面白くなっていくかを考えている。

グェン

今までのブロンジットの作品の中では一番しっかりしてるかもしれませんね。

山村

そうですね。構成がとてもしっかりしていて。立脚点が何も現実に根ざしてないっていうのは、もしかしたら大山君が言うことも正しいかもしれないけど、これはこれで一つの正しい作り方をしているなと思います。ストーリーを語るというところで。

土居

そういう場合、その作品の中で生きているときはまったく問題ないんですけど、終わった後、なんかちょっと、「ああ面白かった」っていうんで終わっちゃうような感じがして…

グェン

でもこれも他の作品と並べて考えると、けっこう褒めたくなるんだよね。『世界の果て』は強烈な笑いだったんだけど、次の作品は全然だめだったし、例のインドの…

山村

『GOD』ね。あれは……

グェン

忘れるべき作品です。それと比べたら、物語性をどう捉えるかっていう事で、そういう意味での幅を提示してる気がするね。心優しいタッチというところで頑張った。全然それは持ち味じゃないはずですけどね。

土居

結構どうでもよかったかな、っていう感じになっちゃいましたけどね。

グェン

まあそう言ってしまえば、すごく重要な作品でもないですね、それは。笑いそのものをどう位置づけるかって言う根本的な問題がありますね。前の作品の事も含めて。笑いでたいした作品があるのかっていう…笑いとして優れたもので。『世界の果て』も凄くいいんだけど、作品としては全然…

土居

『世界の果て』はアニメーションとして快感があるような。滑っていく表現だとか身体的な質感があるのが結構いいなって思ったので何回観ても結構飽きずにいられるんですけど、これは完全に物語の為の要素としてのアニメーションみたいな感じになっちゃって、それがちょっと物足りない…

山村

それは良く分かるんだけど、でも僕はやっぱりこれは評価したくなるんだよね。というのは、こういう当たり前の物語のために作られたアニメーションがあまりに成功してなさすぎる。コンセプトとかアイディアとかテーマとか、そんなこと以前に、もしきちっと映像としてストーリーが語れて、それに付属してアニメーションが付いているのなら、それだけで充分面白いものが出来るはずなのに、それさえできてないものが多すぎる。短編になってくると特に。テンポと伏線と設定できちっと見せていくっていう、映画の基礎が当たり前に出来ているっていう点で、僕は、これは正しいと思うんだよね。

土居

勿論、いい作品ではあるんですが。

山村

だって他にないんだもん。今回観ても。

土居

短編で物語るっていう…

山村

うん、これをきちっとこの短い中で、ちゃんと落ちも付けて。短編でやるべきことの一つだと思うんだよね、これは。

16 『カフカ 田舎医者』(山村浩二)

土居

じゃあ『カフカ 田舎医者』ですが、なにか言いたいこと事ありますか? そういえば山村さん、上映中に係員の人と話してましたが……

山村

はい、あれは画面比率がちょっと間違っていたんです。アメリカンビスタとヨーロピアンビスタがあって、最初ヨーロピアンビスタの方で映写してしまったみたいで。コンペの出品は松竹さんにお任せしていたんで、どこで間違ったかは、判明はしてないんですけど。見るからに中途半端に横が短かったんだけど、何処かが切れていた訳じゃなくて、おかしいなって…よくよく考えたら、ビスタのどちらにするかを間違えたんだと思い当たって、確認したらそうだった。

(「現代日本のアニメーション」プログラムで上映された)『子どもの形而上学』も同じ比率だったので、悪い予感がしてもう一度映写技師さんに確認してみたんですけど、やっぱり間違えそうになっていたので、確認しておいて良かったです。アメリカンビスタにすると横長になって、ちょうどあの劇場だと画面いっぱいに絵が写る形になるんです。そんなトラブルがちょっとありました。

土居

上映したのはフィルムですか?

山村

フィルムでした。今回。

土居

フィルムってそんな比率が変わったりするんですか?映写するのに。

山村

そうです。アナモフィックレンズを使って。レンズの歪みで比率を変えるので。

土居

上映関係のことですけど、大山さん、3日目か4日目、会場の一番後ろで観ていましたね。

大山

後ろで観ていました。ビデオプロジェクターで上映される作品の色味がどうも白っぽすぎると思って確認してみようとして、後ろの方で映写技師さんのモニターとスクリーンを比べながら観てたんですけど、やっぱり相当白くなってて。

山村

モニターでは大丈夫だったの?

大山

モニターでは大丈夫でした。3日目に映写技師さんの後ろで観てて、これ(『フーリッシュ・ガール』)なんかが特にひどくて、こういうハーフトーンが全部白になっちゃってた。場合によっては何か小道具みたいなのが置いてあるのに消えちゃってたり。相当ひどかったですね。

土居

作家さんも何人か不満を持っていた方がいるみたいでした。

山村

ちょっと今回はビデオプロジエクターがよくなかったみたいですね。

大山

技師の方に聞いたんですよ。「これちょっと白が飛んでるような気がするんですけど」って。そしたら、今回は結構暗い作品が多くて、それの黒がみんなつぶれちゃうので、それに合わせてちょっと明るめにやってるんですって。

土居

印象変わりますよね。

山村

これは毎回どこでやっても怖いんだよね、出品する側としては。一度もベストな状態で観た事ないですよ(笑)。いろんな所でやっているけど。

土居

劇場公開時はちゃんとできてるんですよね。

山村

いや必ずしもそうじゃない。劇場もまちまちなので。もちろん比率の間違いとかそういうのはないけど、でも映写設備とか音の設備まで変えられないので…ずっと使っていると、映写機の玉が黒くなってくるんだよね。そうするとだんだん暗くなってくる。電球がかなり高価な物で、さらに35mmだと明るさがそろわないので2つ同時に変えないといけないので、ちょっと暗くなったからって何十万も出費できないので大抵ぎりぎりまで使ったり。いろんな事情があるんですよ。経済的な。作家としては「最高の状態にしといてよ」って言いたいんだけど、なかなか難しいですね。出力が選べないから、映像の場合は。本の場合だと刷りまでチェックして、一番いい状態で出たものを見てもらう様に調整するんだけど。ある程度の触れ幅で転んでもいいベストの所で最終マスターを決めなきゃいけない。何度も後悔していますよ。

大山

DVD化されて、各家庭のテレビで見るって言う事になるとまた全然違いますよね、テレビによっても。

山村

勿論。テレビによっても映写機によっても違う。作家は出力が選べないんですよ。この作品はこういう状態でしか観ないでとか、宣言するしか(笑)。

ここでついでに質問に答えようかな。広島のAnimationsのイベントで質問なさっていた方から後になってメールをいただいて、そこに上映に関する質問があった。「16mmや35mmでなくても世界で対等に戦うことは可能なのか?」っていう。

結局映写は選べない訳です。今の所色々なヨーロッパの条件なんかを考えると、やっぱり35mmの方が状態がいい劇場が多いことは確か。16mmはもう滅多に使われないから考慮に入れる必要はない。16mmでは逆に戦えない。で、映画祭での成功っていうことを考えれば、35mmで作れば間違いはないんだけど、でもメディアは変わってきていて、今のベストの状態は何かっていうと、僕の中では35mmよりHD-SR。つまりハイビジョンで仕上げて、ハイビジョンのDLP映写が出来て、音が5.1chっていうのがベストなんですよ。色の幅がフィルムより遥かにあるので、中間のハーフトーンがずっと豊かなんですね。だからフィルムが最高かって言うとそうでもなくて、よりもっと高性能なデジタル系のメディアが出てくれば、そっちの方が有利になってくる。それは毎回状況と普及の幅を考えて選択するしかなくて、でも、メディアの違いで映画祭の成功が決まってくるということについては、約束は出来ないと思いますね。

ただ、500人から、1,000人2,000人っていう規模の劇場で大きなスクリーンでかけた場合に映像がどうなるかっていうことを考えているかどうか、っていうところはすごく大きな問題であって、それはやっぱり映画祭で成功するかっていうところにはかなり関わってきますね。

土居

その方が質問した背景には、普通の一般的な上映会で10人20人位しかいないところで、小さい画面でやったとしても、画像が荒かったりだとか、音がおかしかったりだとか、まともな状態で見れるものがかなり少ないという現状があると思います。そもそもちゃんとまともなサイズで作ってるのかどうかさえ怪しいような感じの作品も多い。ちゃんとした作品を作っているにも関わらず、大きな画面に耐えられないようなサイズだったり、そういう例が多い。多分フィルムでやったほうがそういうことがなくなるんじゃないか、っていうことでこういう質問が出ると思うんです。僕も上映環境については常にもどかしさを感じているんで…

18 The Tourist (Malcolm Sutherland)

山村

『ザ・ツーリスト』。学生の習作みたいな感じでしたね、これは。

土居

前回の広島で山村さんがDVDもらったので会合で他のも幾つか観ましたよね。実験っぽい感じの多かったですよね。

山村

『バードコールズ』の人ですね。

大山

わからなかった。同じ人とは思わなかったです。

山村

これを学生のとき作っていて、そのあと『バードコールズ』になったんだったら判るんだけど、これが最新作っていうのはちょっと意外な印象だね。

土居

でも『バードコールズ』みたいな作品のあとにどういう作品作るのかって、あんまり想像つかないですよね。

山村

分かんないけど、こういう想像はしない。

グェン

狙いは風刺でしょうが、風刺として何を……?

山村

風刺になりきってなかったよね。

グェン

風刺なら明確に何か伝わって来るはずだけど、そこまでいかないんだよね。

山村

ちょっと、何て言うんだろうな、今思い返せば『バードコールズ』もそうかもしれないけど、ちょっと面白いから絵を描いてみました、ていうような。ちょっと動かしたら面白いかな、っていうところで止まっている。『バードコールズ』もたまたま、ベースのアイディアと、色々な鳥の声を形に合わせて動かしたところが面白かったんだけど、これはさらに具体性を持たせてしまったせいで、裏がない部分が見えてしまった……

グェン

何でそれを描こうとしたのか、っていう…

土居

『バードコールズ』は手法の新鮮さみたいなところでだいぶ評価された所もあると思うんで。

山村

あれはきっと、「鳥の声の形を動かしてみようか」みたいな軽い発想だけで出来ている。今回の作品を観てしまうと、そういう印象になっちゃうかな。 2 >