2008年9月6日 山村浩二自宅にて

山村

では、広島フェスティバル全体を振り返る座談会をします。もうコンペは詳細に座談会をやったので、それ以外を中心にもしくは過去のフェスティバルとの比較でもいいですし、今回印象に残った作品やプログラムの作品の話をしてください。

土居

やっぱりちょとプログラムが多すぎますよね。

グェン

うん。重なっているしね。大体は一回限りの上映だし。厳しいですね。

山村

そうなんだよね。だから残念ながら、どちらかを選ばなくてはいけないという回がありますね。

グェン

アヌシーみたいにどうでもいい作品が入ってればまだしも、選んであきらめないといけないのはもったいないですね。

山村

そうですね。せめてどちらかのホールだけでは、同じものを再上映みたいな形にしてもらえるとありがたいですよね。観客としては。

グェン

映画祭として提示している、上映される場所などの選択、あるいは配置によって価値観を示しているんですよね。例えば、手塚治虫の大々的なイベントと同時に久里洋二のドキュメンタリーを上映したり、審査委員会の人たちで、そんなに有名でない人でも大ホールで出来るだけ多くの人にその作品と触れさせるとか。そのあたりに関しては評価するべきだと思いますけど。

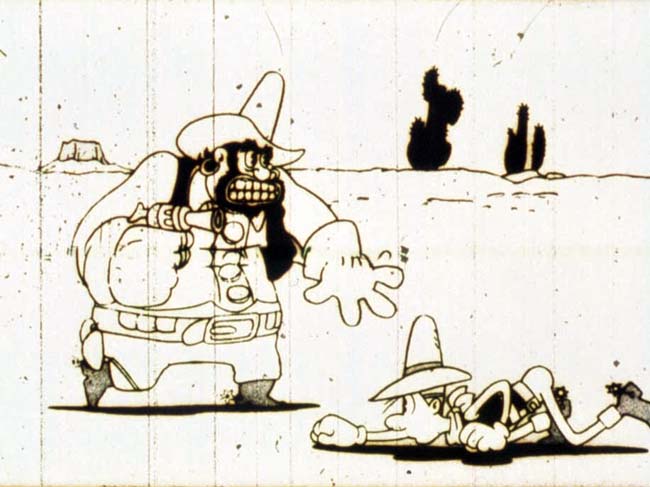

手塚治虫『おんぼろフィルム』(1985)

土居

前回フィル(・ムロイ)さんは中ホールじゃなかったですか?

大山

字幕が入れられないとかじゃない? 中ホールじゃないと。

グェン

観た物で面白いというわけではないですが最初の日に見逃したアルゼンチンの特集とか非常に残念でした。

山村

僕は観ましたよ。「アルゼンチン(・アニメーションの90年間)」の。

グェン

どうでしたか?

山村

これは、ちょっとあまりに抜粋が多かったんですよ。完全に編集されたDVDの上映で、つまみ食いして印象としてのアルゼンチンのアニメーション史を眺めるという感じでちょっと物足りなさはありましたね。セレクトされたフィルムをきちっと全編を観た方がより迫ってくるものがあったかなと。

土居

カタログだけ見ると抜粋って書いてある作品と書いてない作品があったんですけど。

山村

全編流したのもあったと思うけど。

グェン

12本が抜粋で後は全編ですね。でも短い。

山村

全編なのは、コマーシャルだったり、観ても観なくてもいいような、テレビ・シリーズだったりとか。

グェン

選定がちょっと?

山村

そう、あまりに網羅しすぎているかな、という感じ。

グェン

フィンランド特集は完全に見逃してしまって今年は一本も観てないんですが、でもそういう特集、そういう仕事こそ映画祭の役割としてやるべき事で。

山村

ええ。このフィンランド特集を組んだのはよかったと思いますよ。僕は3プログラムだけ観ましたけど。

グェン

とにかく映画祭と名乗る以上は、これくらいの特集をやらないと。

山村

はい。この点は、毎回広島は、いいと思います。一つの国をきちっとスポットを当てて。

土居

そうですね。前回はスイスで。

山村

国別だけじゃなく、キュレーションの仕方は色々あると思うんだけどね。

グェン

はい。

土居

フィンランドの学生作品集がちょっと驚きましたね。

山村

「フィンランド特集1」良かったね。パルンの生徒ばっかりだったけど。

土居

映像のレベルに比べてアイディアのレベルが高くて、逆に違和感を覚えるくらい。なんでこんなに絵を描けない人たちが、こんなちゃんとした作品を造ってるんだろうって。そういう純粋な疑問を抱いてしまったんですけど、クレジットみたらことごとく「パルン先生ありがとう」って。

山村

どこまで先生の指導、アドバイスがあるのかは判らないんだけど、でも興味深い作品が多かったですね。

土居

出品者のアミ・リンドホルム(Ami Lindholm)さんに聞いてみたんですよ、どんな指導をされてるのかって。とにかくパルンに質問をされるみたいです。「何でこれはこうなの? 何でこれはこうなるの?」っていうのをずっと聞きつづけて、それにちゃんと答えを出すまでは作らせない、みたいな。

山村

なるほどね。だから明確だよね、どれもアイディアが。

土居

そうなんですよね。でこのアミ・リンドホルムの作品がめちゃめちゃ良かったですよ。どの作品も。"Bird House"と"The Irresistible Smile"と"The Year Cut My Hair"なんですけど。

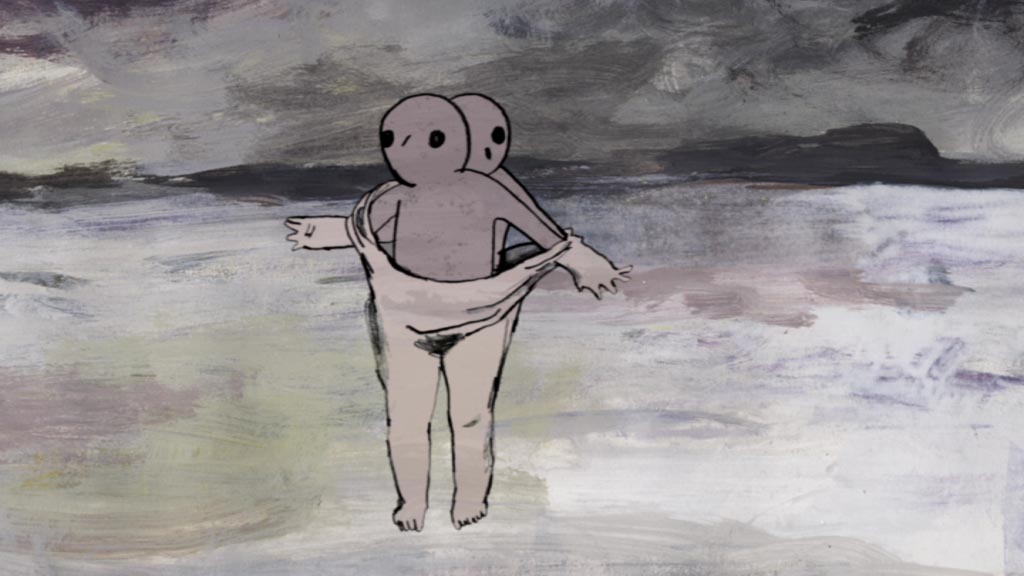

Ami Lindholm, The Year I Cut My Hair(2008)

山村

"The Irresistible Smile"と"The Year Cut My Hair"いいよね。

土居

"The Year I Cut My Hair"は感動しました。こんなポジティブな作品観た事ないです。

山村

プログラムで印象に残っている作品をいくつか。

グェン

言うまでもないけど、ドリエッセンはよかったですね。

山村

良かったですね。

グェン

あと、ピロットの特集は、ちょっとというか、あんまり。アレクサンドル・タタルスキー(スタジオ・ピロット創始者 回顧上映)。

山村

ちょっとつらかったですね。

土居

なんかみんな同じような色合いで、睡眠効果が結構。

山村

これも良かったですね、中ホールのクリノ・クリスチャーニ(「世界初の長編アニメーションの謎」)。

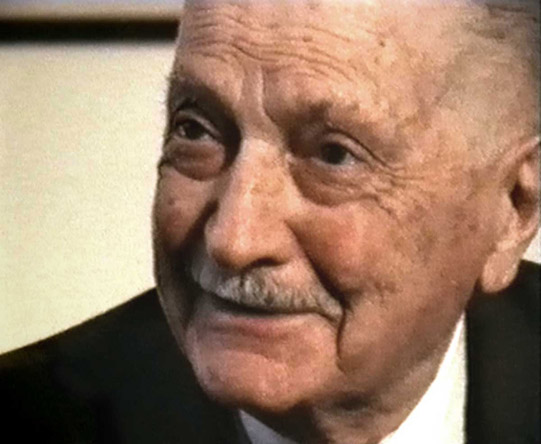

ガブリエレ・ズッチェリ『クリノ・クリスチャーニ 世界初の長編アニメーションの謎』(2007)[予告編]

グェン

クリスチャーニ、アルゼンチンのドキュメンタリー。そうですね。よかったですね。あれはいい仕事だったね。(ジュリオ・)ジャニーニと(エマヌエール・)ルッツァーティをプログラムに入れたのも良かったと思います。

山村

印象に残ったものありますか? 単体作品でも。

大山

コンペ以外では『アニメーターズ・サバイバルキット』[全編視聴可]が印象に残って。

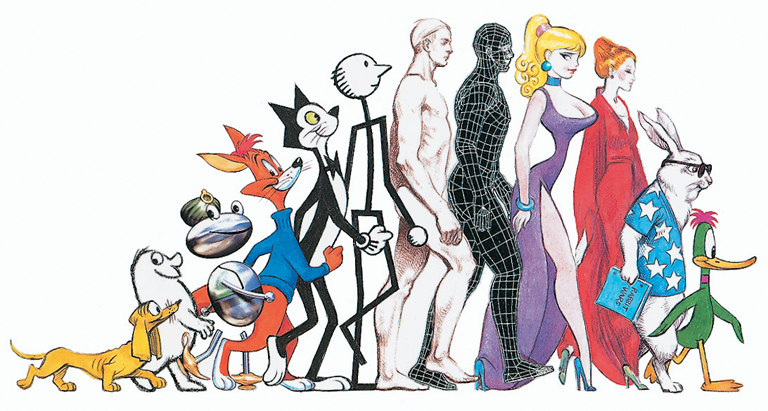

Imogen Sutton, The Animator's Survival Kit - Animated(2008)

土居

これ、僕も感動しちゃったんですけど。何でですかね。

大山

ただの宣伝なんだけど。迫力あったよね、ただ歩いてるだけなのに。

山村

アニメーションの基本だからね。あの図(*『アニメーターズ・サバイバルキット』[Amazon]

の表紙)になる事が判っているその快感みたいなのがあるね。はまっていく。

大山

本当にいろんなキャラクターをただ一列に並べているだけなのに、こんな感動って言ったら大げさだけど、作品になっちゃうんだなってびっくりしました。

山村

他に「ベスト・オブ・ザ・ワールド」でなんかあったっけ?

土居

あれですよ。(セオドア・)ウシェフの『ザ・マン・フー・ウエイテッド』[一部視聴可]。相当良かったですよ。

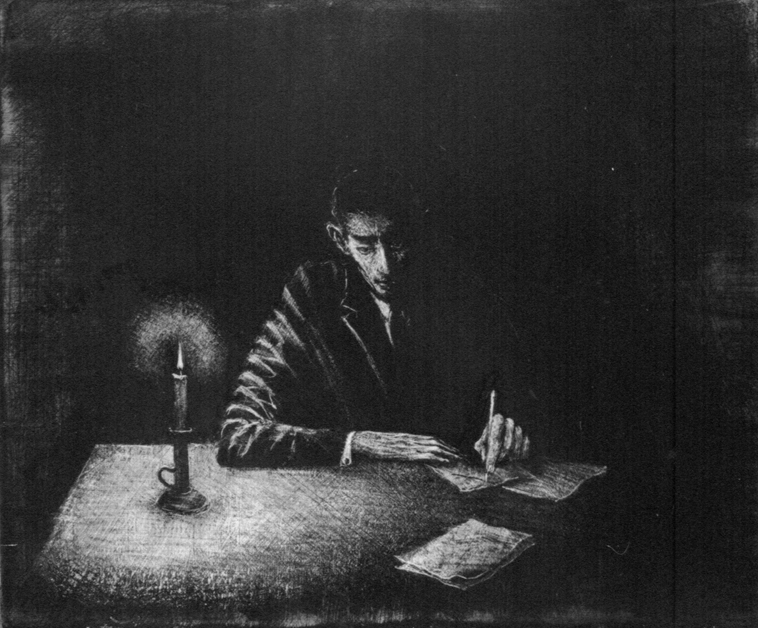

Theodore Ushev, The Man Who Waited(2006)

山村

いいよね、これ。なんでコンペに入ってないのかっていう感じだよね。木版画風の。これはカフカですよ。彼はフラッシュが得意な人。器用なんだよね。今回は、僕のもカフカなんだけど、カフカがいっぱい上映されたんだよね。僕のでしょ、このウシェフさんのでしょ。あと『田舎医者』がもう一本、フィンランド特集で。(*『カントリードクター』/監督:カタリーナ・リルクヴィスト)ピヨトル・ドゥマラさんの『カフカ』もあったから。4本カフカをやってたんだよ。

土居

そうですね。カフカ祭り。

Piotr Dumala, Franz Kafka 1883-1924(1992)

山村

カフカ特集が組めるくらい。でもほんとウシェフさんのいいよね。

土居

ウシェフさんの作品を最初観たのがcJaxで、『Sou』って作品だったんですが、あれがちょっとひどくてこれまでスルーしてしまっていました。

山村

今注目すべき作家だよね。

土居

今、クリス・ロビンソンが脚本を書いていてそれをウシェフが監督しているらしいですけど。(*補足:NFBにかつて所属していた実験映画作家アーサー・リプセットについてのアニメーションとのこと)

山村

へーすごいすごい。

土居

『ピーター・アンド・ザ・ウルフ』(スージー・テンプルトン)は、逆の意味でびっくりしました。改めて大きなスクリーンで観て、「何でこんな作品ができちゃったんだろう」って。

山村

学生作品はみんな見ました?

土居

僕は観れなかったです。例外的に、『オーケストラ』(監督:大河原亮、小川雄太郎、奥田昌輝)はDVDもらったんで後で観ました。ちょっとびっくりしましたよ。すごくよかった。

山村

今回観たんじゃないけど『ムーヴィング・スティル』(Santiago Caicedo de Roux)[全編視聴可]も面白いよね。

グェン

そうですね。あれは眼鏡で見ると更に3Dで見える。

山村

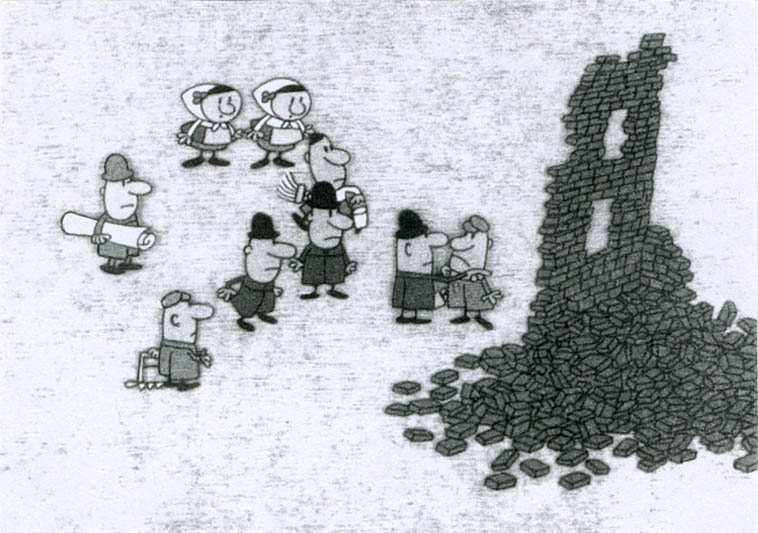

遊びなんだけど、これもコンペ入っていてもいいと思う。あとドニョ・ドネフ特集も良かった。

土居

めちゃくちゃよかったですよ。けっこうカメラ位置が冴えてる気がして、『りこう者の村』とか、ずっと俯瞰でそこで色々と細かい出来事が起こっていく。基本的に、描かれてる人間達に対する愛情がすごく感じられて。

Donyo Donev, Clever Village(1972), De Facto(1973)

グェン

そうですね。ある意味で原始的にも見えたんだけど、全部一つの画面で。『デ・ファクト』は良かったですね。

土居

『デ・ファクト』もよかったですね。

グェン

『すいません』は?

土居

『すいません』もよかったですよ。逆にもう、「これでいいのだ」みたいな世界じゃないですか。ありとあらゆる物にすいません、みたいな。悟りですよ。

グェン

良かったですね。確かに。

山村

こういうのがないよね。コンペに、今作られてない。

土居

そうなんですよ。

山村

古いと捨ててしまってはだめだよね。

グェン

勿論。逆に。

山村

こういったカートゥーンが今何でなくなってしまったんだろう。

土居

技術的にも構成的にもめちゃめちゃよく出来てるし…

山村

過去のフェスティバルと比べてつい思ってしまうんだけど、コンペティションが学生作品も増えて、いわゆる中堅の人たちがすっぽりいなくなって、審査側に回ったり、長編を作っていたり、アニメーションから離れていってしまったりして、かちっとベースがありつつオリジナリティーを持った作家が本当に少なくなって、とてもやせ衰えたような印象。コンペ全体に。これが2000年以降の傾向なのかもしれなんだけど。ジョルジュ・シュウィツゲーベルさんは、数少ない中堅どころだね。今回はいなかったけど。

グェン

正に伝統的な巨匠に入りますね。

山村

巨匠の中で今もちゃんとコンペに入って来る作家。そういう人がほんとに少なくなってしまって。ドリエセンもそういう人だったんだよね。第1回のコンペから何度も入っているいし。コンスタントに続ける事は難しいのかな…ちゃんと追求しないまま消えてしまった作家達が多すぎる。今回幾つか注目する作品にも、もちろんいい作品もあるんだけど、その人たちが続けて10年20年後も作っているのかどうかと。心配してもしょうがないんだけど。まあ、今は、次なる成熟に向かう段階だと思うんだよね。だから僕は期待してみたいと思うんだけど。

土居

そういう点で、そういう作家達の名前をちゃんとAnimationsとして出しておくのが、作業として必要な事だと思うんですよね。名前言っときますか?

山村

今年の注目、名前を記憶すべき人々という事で。まず、ギル(・アルカベッツ)もコンスタントに続けている貴重な中堅。頑張ってますね。素晴らしい。

グェン

マクシーモフは?

土居

マクシーモフはもうかなり年ですけど、一応入れておきましょうか。

山村

ジョアンナ・クイン。『バース』のアリ・アブレウは…

土居

この人がこの後アニメーションを続けるかどうかっていうのは…

大山

多分続けないですよ。そんな気がしてしょうがない。

山村

コンスタンティン・ブロンジットもこの路線でまたちょっと違うものもやって欲しいなと思います。

土居

貴重な作家だと思います。

山村

あと『ザ・ハート・イズ・ア・メトロノーム』のジャン-シャルル・ボッティ・マロロ。

土居

この人も作り続けてくれるんですかね。

グェン

個人として作っていけるかどうかが問題ですね。

山村

どこかのスタジオででも頑張って欲しいですねこの人は。

土居

(ユリア・)アラノワは、僕はもう超押しますよ。絶対に。あとはエリザベス・ホッブスも頑張って欲しいです。

山村

ウロ(・ピッコフ)。

土居

(ラディミア・)レスチョフ『ロスト・イン・スノー』、ちゃんと「作家」してる。

山村

たぶんコンスタントにやっていくよね。

グェン

『ワイス』の人もちょっと次の作品が観たいですね。

土居

僕はちょっと疑問ですけど。

山村

後はさっきちょっと言ったセオドア・ウシェフ。

土居

いま名前が挙がった人たちをきちんとしたかたちで紹介出来ればいいんですけどね。

山村

今挙げた人たちの次の作品が出て、そのときにまとまった成果みたいなものが見えてくるんじゃないですかね。

土居

『The Year I Cut My Hair』のリンドホルムは、つくりつづける事ができるなら。「これから職探す」と言ってましたけど。

山村

期待するよね。

土居

期待するけど、けっこう厳しいらしくて。作り続けたいけど、みたいな。

山村

フィンランド厳しいみたいだね。

土居

あと『オーケストラ』の奥田くんたちに期待します。

ひとこと後記

『つみきのいえ』で出てきた「ゴダール以前」「ゴダール以後」の話ですが、言い残したことがあったので少し。ゴダールという名前を使うのが適当であるのかという判断はさておき、その方の怒りは非常にわかります。安易な共感や感情移入を誘う前時代的なモードは本当に危険だと思いますし、「笑える」とか「泣ける」とかそういう基準だけを要求する共感ゲームで遊んでるだけの作品がもてはやされるアニメーション界は正直ちょっと恥ずかしい。いつの時代に生きてるんだと。ですが「以前」ってわけでもないんですよね。これが明らかにひとつの現代的なモードであることも確かなんです。そのかわり、抵抗しなければいけないモード。『マザー・アンド・ミュージック』と『ディアロゴス』はその点で反抗的かつ現代的であって本当に素晴らしい。『マイ・ハート・イズ・ア・メトロノーム』はきちんと反応できなかったことが悔しい。自分、まだまだ保守的です。(土居伸彰)

今回の広島には、仕事の関係で3日目から参加しました。受賞作品は最終日の授賞式で見られるからと安易に考えていましたが、やはり見逃した面白そうな作品があまりに多く、大変後悔しました。次は絶対初日から参加します。

Animationsの座談会で熱心に議論された内容は、自分が見ていない作品に関することも多かったし、自分の作品が議論されたわけでもないのですが、自分自身に跳ね返ってくる内容ばかりで、とても考えさせられました。カテゴリーの問題、脚本、制作と上映の環境、仕事で作った作品とそれに対する評価、観客、短編アニメーションであることの必然性、作り続けること。

私は会社で仕事をするのとは別に、短編アニメーションを作っています。誰に求められてるわけでもなく、自分が作りたいからです。しかしそこに甘えが生まれてないか、改めて考えさせられました。(中田彩郁)

今回全日程は参加できませんでしたが、見る事ができた作品の中でも、僕は『ディアロゴス』に一番心をもっていかれたわけです。この議題でもあがっていたように、いい意味での軽さや勢い、作品に対する明快な態度など、この作品の評価としての言葉はさまざまあるわけですが、僕はこの作品を評しようとした時に、ビシッとしたうまい言葉が見当たらないはがゆさというのを感じていて、「ねぇ、もう分かるでしょ」や「アニメーションとしての感覚が素晴らしい」などの言ったようで全然言えていない言葉ばかり浮かんできてしまいます。本当にそういうモヤモヤした言葉しかないんじゃないだろうかと思ってしまうくらいです。ただ今大会で僕にとって最も刺激的な作品であったことは間違いないし、見ている間も、見終わった後も、文字通り身体が打ち震えたことは事実なのです。さまざまな作品のいいところ、悪いところは、その作品ごとにそれなりに言葉として発することはできるかもしれないですが、イメージとしてのおそらく僕が大事だろうと思っている作品の核の部分を刺激する作品、まさに『ディアロゴス』のような作品については、打ち震えた事実に対して、それを感じることと、自分の作品を通して表現することはできたとしても、未だに言語化はできないでいるのです。

ただこのように他の作品について考えることは、ひいては自分の作品に返ってくる、繋がってくることになるということを、今大会を通して、そしてこの座談会の話などで、身にしみて分かりました。今はこういう作業を繰り返すことで、言語化もできてくるのではないかと信じて作品と接しています。(和田淳)

広島08、私も今回途中参加だったので聞き手として座談会に同席しました。お話が多面的で面白かったのと同時に、これまで何度も広島に参加しているのに自分が今までいかに浅い視点で作品を鑑賞していたかを思い知らされて衝撃でした。アニメーション作品ならではの設定、魅力的なビジュアル、はっとする動き、音と画のハーモニー、言葉にできないけど何か心に残る作品との出会い、それらを楽しむだけではなく、アニメーション作品、作家のもっと奥深い味わい方、語り方があるんだなと。次回の広島、または別の上映会で色々な作品に接するのが個人的には今までより楽しみになりました。(荒井知恵)