ラディスラフ・スタレヴィッチの

ラディスラフ・スタレヴィッチの人形(展示)

スージー・テンプルトン『ドッグ』(2001)

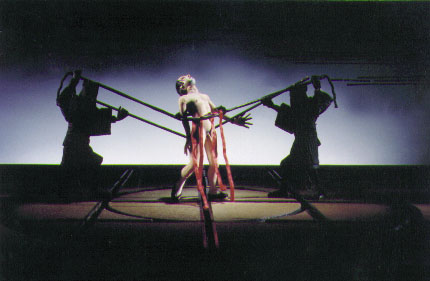

バリー・パーヴス『スクリーン・プレイ』(1994)

(C) Gauguins International Inc. / La Parti Production

ヴァンサン・パタール&ステファン・オビエ『パニック・イン・ザ・ヴィレッジ』(2000〜)

*注 その後もう一度見て、具体的な列車内ので犯罪(臓器売買?)を目撃してしまった、女性のサスペンスを描いているとも、一応読めると思った。(山村浩二)

第6回目となったAnimations座談会は、今まで取り上げずにいた人形アニメーションについて。平面作家たちは人形アニメーションについてどのような思いを持っているのか。批評側2人も含め、苦戦しながら語っている様子がありありとうかがえる座談会になっている。これもまた一つの見方・意見として参考にしてもらえれば……

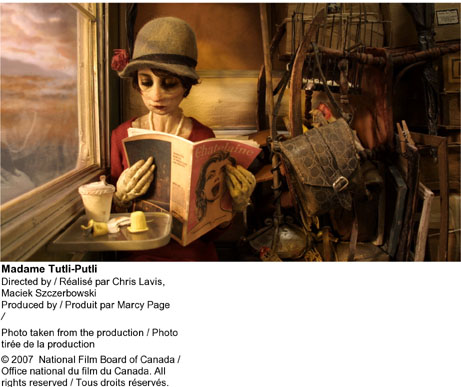

座談会にあたって鑑賞した作品は以下の通り:ラディスラフ・スタレヴィッチの諸作品、ジョージ・パルの諸作品、イジー・トルンカ『善良な兵士シュヴェイク3』(1954)、ロマン・カチャーノフ『ミトン』(1967)、スージー・テンプルトン『ドッグ』(2001)、ヴァンサン・パタール&ステファン・オビエ『パニック・イン・ザ・ヴィレッジ』(2000〜)、バリー・パーヴス『スクリーン・プレイ』(1994)、Chris Lavis & Maciek Szczerbowski "Madame Tutli-Putli"(2007) (土居伸彰)

山村

"Madame Tutli-Putli"[予告編視聴]なんだけど、あの、僕は観るのが3回目かな。最初に見た時の印象は、前半の部分の女性の不安を描いている描写はすばらしいと思った。後半はずっと、単に女性が生きていく、未亡人か何か分からないんだけど、一人で生きていく不安みたいな事を列車っていうものを使って象徴的に描いてる。特にどんな事件が起こったかということは、あんまり意味はないんじゃないか。……という風にストーリーは理解したんですけど、あってるかどうか分かんないですけどね。*注

土居

とにかくあのお姉さんは艶かしい。動きやらなんやらが。

山村

リアルに女を感じるよね。仕草とかが。それが一番びっくりしたかな。

土居

ほんとに人間が入ってるみたいな。

山村

ロトスコープを使ったにしても、人形なので絵みたいにトレースする訳じゃない。タイミングを実写から写したとしても、当然、その人形のポージングは手で付けていく訳で、そこは凄くうまいと思うんだけど。

大山

でもなんで目を実写にしたんですかね?

山村

そうじゃなくても十分伝わるよね。きっとこの凄さは。もしくは目も人形のコマドリでやっても特に問題はないというか、そのほうが逆に良かったような気がするんだけど。

大山

(スージー・テンプルトンの)『ドッグ』[スチール写真]が、やっぱり目が凄いじゃないですか。それ見た後だったから、『ドッグ』のあの目でやったらもう完璧なのに、何であんな事しちゃったんだろうって。

荒井

実験として、こういうのを試してみたいという気持ちでやったんでしょうか。コマ撮りで表現するっていうよりも、融合を試してみた。

山村

その辺の抵抗があんまりない人が立体をやる人には多い気がする。特にコマ撮りだけにこだわらないっていう。絵のほうだと、ロトスコープがあるにしてもやり方としてあんまり考えない気がする。和田君はどうですか。

和田

完全にCGだと思ってた。

土居

最近の人形アニメーションって絵の作り込みのレベルがものすごく上がってきて、3DCGと取り替えてしまってもそんなに違和感ないかなっていうくらいにまでなってますよね。

グェン

さきほどスタレヴィッチの作品について、山村さんが「生きてるように見えるときがある」と言ったじゃないですか。つまり、独自の生命がそこにある。"Madame"の歩きは「実写を起こしたのかな」と思って見ていて、実写を起こしてなくても実写のタイミングをどこまで参考にしているのかという程度の問題が出て来る。もし完全に駒単位のタイミングで同じようなものを作ろうというような事になると、それは人形で再現してるにしてもアニメーションと言えるかどうかちょっと疑問になって来ると思うんだけど。

山村

はい。ぼくもそれが一番問題だと思うんですけどね。ペトロフも同じようなことをやっていて、実写のビデオ映像を見てフレーム・バイ・フレームのタイミングを作っている。"Madame"もほぼ、ほとんどのシーンでそれをやってるみたいなんだよね。ロトスコーピングみたいに実写をベースに。そうすると、人形でやってる意味がどこまであるのかと思えてくる。何でアニメーションなのかなっていうところが……

土居

スタレヴィッチを観て、「生きているように見える」って言うとき、そこで生まれる命はクリエイトされたものだと思うんですが.……

グェン

異質な生命なんだろうね。

土居

はい。それ自体が独自の法則を持っている。でも、"Madame"とか、テンプルトンの新しいやつ("Peter and the Wolf"[予告編視聴])とかは、単に生命をシミュレートしただけのように思えてしまう。現実の見せかけのような。

グェン

効果主義、インパクト主義の追求として、そういった境界線で勝負しているというような傾向が強い気がします。

グェン

例えば、表情の問題も出て来ると思いますけど。

山村

表情を人形に託すわけだよね、見てる側は。トルンカなんかは全く表情を動かさない。

グェン

そうですね。

(C) Kratky Film Praha a.s.

イジー

・トルンカ『善良な兵士シュヴェイク3/堂々めぐりの巻』(1954)

(DVD「イジー・トルンカの世界1『手』その他の短篇」収録

)

配給:チェスキー・ケー、レン コーポレーション

販売:コロムビアミュージックエンタテインメント

山村

目も口もほとんど動かさないけど、その表情からはすごく読み取れるものがあって、何回見ても面白くて、発見もあって、つまり深みがある。画面の完成度という点では、最後の"Madame"なんかは随分洗練されているとは言えるんだけど、どうしても一過性のものに感じてしまうよね。ただ彼らは、この作品が初演出ということもあって、ぎこちない所もある。それにしても初めての作品にしては、一般的にいう映像の完成度みたいなものは凄い。この作品は二人の監督がいて、そのうち一人が人形作家で非常にシュールな人形を作っている。彼自身の人形に最先端の映像テクニックを入れて、何か映像を作ってみたかったというところから発想して出来たフィルムだと思う。

土居

"Madame"の方は、観客が想像力を働かせる余地っていうのがあまりないですよね。

山村

読み解く感じがないよね。前半の出だしは確かに期待させるんだけど。子どもの表情とかチェスの男とか、それぞれがそれだけで終わっちゃってる。ストーリーと演出の浅さが見えてしまう。

土居

映像の読み取り方があらかじめ指定されているように思えます。だからその点、僕は(東京国際映画祭のcjaxで上映されたジェシー・ローゼンスウィートの)『パラダイス』[予告編視聴]は良い作品だと思います。人形は完全に無表情なんだけど、出世レースから落ちたことがわかったとき、「今、悲しいんだなあ」とわかる。観客側の頭の中で、人形の内面がぐっと生み出される感じがある。それって、アニメーションの快感に近いところがある。動き自体を描かず、コマのズレで観客の頭の中に動きの創造を任せるっていう。人形アニメーションを観るのはちょっと疲れる体験なのですが、おそらくそれは、「モノ」っていう動かないものが「動く」っていうふうに常に裏切られるからかもしれません。いちいち、「物なのに動く」、「物なのに動く」……っていうふうに繰り返されるから。気持ちよくもあるんですけどね。

山村

トルンカはもともと人形劇をベースにしていて、人形そのものの存在感を伝えるために人形アニメーションをやっているところがあると思う。特撮の方では――『キングコング』のオブライエンとか、ハリーハウゼンとか、つまり、駒撮りする事で、吊りとか操作とかを見せないで動かせる事が出来る技術としてのVFXアニメーション――今、CGを使う流れが主流になって来ていると思うんだけど、もしかしたら"Madame"はちょっとそっちよりなのかもしれない。目の合成とかも、特撮としての面白さでやってしまったのかなと。だから、こう言っては失礼なんだけど、人形そのものはどうでもいい。人形の存在そのものをあまり映像の中で重要視していない。映像の派手さのための一つの道具でしかない。人形もCGも実写も、とにかく使える技術を全部使って、登場人物を作り上げちゃおうっていう感覚なのかなっていう気がしますけど。

大山

スタレヴィッチの作品は体のアニメートのぎこちなさに対して顔が妙に生々しく動きます。あれはこの人の個性とか独特のものなのか、それとも、昔は顔の表情で伝えるのが主流だったとか……

土居

この人の特性だと思いますけどね。

大山

すごくアンバランスな……

グェン

ある意味で、今から見るとグロテスクに見えたり、そういうことですか。

大山

最後に見た"Madame"は、体もすごく滑らかに動いてたのに……

グェン

"Madame"の方は、体と顔の演技が統一された感じがする。

大山

スタレヴィッチは顔だけが妙に動いていて、それが好きだったんですけど、気になりました。

(C)LB Martin Starewitch

グェン

ずっと一貫していますよね。スタレヴィッチは人形でアニメーションを作った最初の一人ですよね。

山村

ほぼ最初の一人ですよね。

グェン

つまり、全部手探りなわけで。昆虫の動かし方とか。

山村

メディアの最盛期にやるべきことがやられて一つ完結してしまうみたいな話があるけど、それがスタレヴィッチにも言える気がする。あれを超えるような人形アニメーションがなかなか出て来ない。

グェン

ジョージ・パルについてですが、あの人の作品はミュージカルですよね。そうすると音楽、音ありきっていうことで、それにあわせることで踊りが出て来る。そうした中で、動画でいう「ストレッチ」を立体でやろうとする発想自体があまりないパターンですよね。

山村

他にないですよね。ワン・アンド・オンリーな感じで。

土居

パペットとカートゥーンをあわせて「パペトゥーン」って名乗るだけのことがあって、カートゥーンを本当に三次元に起こしたようなものになっていますね。例えば反復の動きが多いっていうところ。カートゥーンも、描いた絵を置き換えて撮影していくので、反復の動きが多い。省力化という理由もありますが。

山村

「ジャスパー」のシリーズ物を見てると、その当時の『トムとジェリー』とか、劇場もののアメリカのカートゥーンと同じことを立体でやろうとしてるのかなという気もする。

土居

だから、この人はこの時代しかあり得なかったわけです。だから凄い。

山村

逆にね。まあ今見て面白いかどうかというと、人によって興味の持ち方が違うんでなんとも言えないけど。

グェン

「ジャスパー」シリーズで見た、楽器がジャズで演奏して対話をするような場面、あれはよかったですよね。最後は楽器がキャラクターになっていくんですよね。

山村

ジャズをすごく使ってて、そこも時代を感じる。

グェン

あれは『トムとジェリー』のシリーズともまた違う線ですね。

山村

そうですね。ただのドタバタではない。人形というよりはおもちゃに近い感じなのかな。トイとしてのかわいらしさや面白さをすごく使ってる。そこにアニメーションにしているという意味があるなと。

グェン

ああ、そうですね。もしかしたらコマ撮りで止めても、トイとして成り立つかもしれないですね。

山村

そう。人形として一個あるだけでもかわいらしい物としての完成度がある。そこがちょっと特殊な位置ですよね。『パニック・イン・ザ・ヴィレッジ』[作品視聴可]も、既存のトイを使って独自のデザインにしちゃってる。おかしいのはさ、人形を見せてもらったんだけど、例えばインディアンとか、似たような人形集めて来ただけで、ボリュームとか着てる服とか全部違うんだよ(一同笑)。それを同じ色で塗って。置き換えてるから、一緒に見えちゃうけど。

(C) Gauguins International Inc. / La Parti Production

ヴァンサン・パタール&ステファン・オビエ

『パニック・イン・ザ・ヴィレッジ』(2000〜)

荒井

これこそ後で似たようなものが出づらいというか。あまりに強烈だからこのネタが最後っていう。

山村

これもワン・アンド・オンリーだよね。やったら真似になっちゃうもんね。アイデア賞みたいな。

大山

平面しかやったことない人間からすると、立体は順撮りしないといけなくて、失敗すると最初からやらなくちゃいけないじゃないですか。一コマごと動かしていく緊張感みたいなものがある。今は技術が進歩してどうなっているかわからないですけど。でも、置き換えでやってしまうと撮り直しができてしまうような気がしてしまって。パルはそういう緊張感がなくてダメだったんですよね。 2 >

形アニメーションについてまず少し...

形アニメーションについてまず少し...