大山

山村さんは平面も立体も両方やってるじゃないですか。完全立体もありますか。

山村

本職とは思ってないから、依頼された仕事以外ではやらないようにしてるんだけど。

大山

実際にやってみて、平面と立体の違いってありますか。

山村

立体も面白いんだよね、動かす側としては。気持ちが入れやすくて、ライブ感がある。一応「こういうプランで演技しよう」と動かしはじめるんだけど、3フレでいくところが4フレになったり、変わってきたり。そういうところはすごく面白いんだよね。偶然性も入り込みやすいし。今はプレビューできちゃっう。一コマ前をチカチカさせながら、モニターとかに動く軌跡を描いて、メモリを打って……とかやるみたい。そりゃ思い通りにはいくだろうけど……あまり面白くないなとも思う。プロは完成度を上げないといけないからしょうがないだろうけれど。

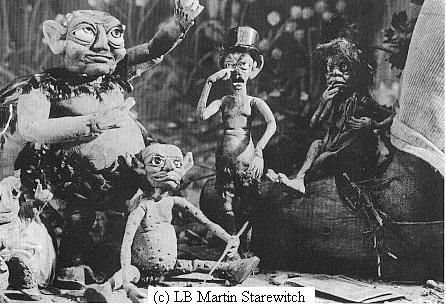

『カロとピヨブプト』(1993)制作風景

土居

半立体はどうですか。

山村

半立体はパペトゥーンに近いんだよね。パペトゥーンも全部置き換えではなくて、足は置き換えているんだけど他のところはコマ撮りでしてる。だから、さっき大山くんが言った「緊張感」ってのはすごくあると思う。撮り直しは効かない。普通の人形だって、パーツでもなんでも、あらかじめ用意はしてあるわけだし。だから実写に近いんだと思う。そこに演技をつけるから。(コ・)ホードマンさんが言ってたんだけど、彼はほとんど絵コンテを描かずに、現場に行って、セットに人形を立たせて、カメラを覗きながら、どう動かそうかを考えていく。役者を前にして演技指導するのと似たことを、コマ撮りでやっている感覚がある。だから人形アニメーションやる人は実写の人と感性が近いんじゃないですかね。

土居

平面と立体で一番違うところってどこですか。作り手として。

山村

平面にもいろいろあって……どちらにしても、僕は偶然性が入り込みやすいシステムにしたいなとは思っている。アニメーションでしかできない動きだったり空間ができてくると思うから。ただ、立体の場合は……僕があまり立体にいかなかったのは、空間が狭いから。実物としての、現実としての制約があるので、イメージがどうしても広がりをもたない。どうしても人形が生のモノとして見えてしまって、そこに想像力が働きにくい。ドローイングの一本の線であれば、もっと想像が広がっていく余地があるんだけど、人形だと、その物質感が見えてきて、なんだか別の感覚が入ってきちゃう。だから、人形をやるにしても、『カロとピヨブプト』のときには写真を使ったりから、粘土、ドローイングと次元の違う物を組み合わせて、広がりを持たせたかった。

平面でも、キャロライン・リーフだとかペイント・オン・グラスの手法だと、一コマずつ先が見えないところの面白さがある。だから平面と立体のどっちというよりも、技法によると思う。

土居

人形アニメーションの作り手の方々は、撮影する対象に対してグーッと入り込んでいくタイプの人が多いような印象を受けます。例えばブラザーズ・クエイは、自分の作った空間の中に入り込んでいく強度がすごくあるように思います。もしかすると、人形アニメーションの良し悪しというのは、その入り込む強度にかかってくるのかなとも思ったりします。

山村

クエイはオブジェとして人形を使うのがうまい。だから、オブジェとしての面白さで画面をつくれる人たちだと思う。でも、人形劇的な人形アニメーション作家は考え方が違う気がする。人形としての単体の存在感が大事であって、その周りのセットの質のバランスなんかにはクエイとは異質の気の使い方をしている。

土居

荒井さんは立体に関してはどうですか。

荒井

今日いろんなものを観て、つくる人が人形に対してどう思っているかというのの違いで、作品自体がだいぶ変わるんだなと思いました。人形だから、といってひとくくりには言えないんだなと。

土居

作品の中の人形の比重が。

荒井

例えば、道具と考えていたり。人間の写し絵として扱っていたり。雑貨みたいに、かわいいキャラクターとしてだったり。作者がその対象をどう見るのか、その距離感で役割がぜんぜん違うんだなと。

土居

どれが正しいというわけでもなく、その人にとっての距離感があると。

山村

つくる側からすると、すごくダイレクトなわけですよ。人形を触って、動かして……っていう。つくる実感があると思う。そういうのが、学生とか若いときに人形をやりたいと思ってしまう一つの動機なのかな。絵がある程度得意な人は絵にいくと思うんだけど、そうでない人でなにかをつくりたいって人にとって、非常に入りやすい気がするのね、人形ってのは。でも、たぶんそこ止まりで終わってしまうことが多いから、僕はすごくフラストレーションを感じてしまうのだけれども。

グェン

絵との関係で思い出したんですけど、トルンカは元々絵を描いていて、そこから人形にいったのだけれども、『シュヴェイク』が果たして今日観るべき一番の作品だったかはわからないけれども、そのなかでも、面白いのは、原作があって、原作のイラストがあって、そこから立体を起こしている。その関係が非常に面白く感じられたのですけれども。要するに、絵を立体でどう扱うのか。

山村

やっぱり、人形には実体化できた感覚があると思うんですよね。トルンカは絵描きとしても抜群にうまいので、画面のつくられ方というのも他の作家とは違うなと感じる。

グェン

同じ顔で、ヒゲとか見えたり見えなかったり。服で隠している部分だったり、そういうバリエーションをつけているんですよね。

山村

(ロマン・)カチャーノフもそうなんだよね。やっぱり絵がうまい。元のデザインがすごくいい。だから本当はグラフィック・センスがある人の方が人形をやるべき。

土居

元がしっかりしているからこそ……

山村

実体化したときに広がりや力を持ってくる。『パニック・イン・ザ・ヴィレッジ』も、グラフィックの力がすごく感じられる。構図とかうまいんだよね。一見雑に見えるんだけど、すごく画面がしっかりしてる。色のバランスとか配置とかがすごく計算されているから成り立っている。学生のってそういうのがあんまりない。漠然と人形に向き合っている。それだったら、『ドッグ』とか"Madame"くらいの動きをみせてくれないともたない。実際は人形アニメーションっていうのはものすごく膨大なセットが必要だったり、照明にしても、数メートルの高さがないときちんとしたライティングが当てられないから、やっぱり学生が下宿とかでつくっているレベルだと、どうしても画面の完成度がないんだよね。学校にしてもそういう設備が整っているところはないし。中途半端にやるべきではないという感じがする。

(C) Gauguins International Inc. / La Parti Production

ヴァンサン・パタール&ステファン・オビエ

『パニック・イン・ザ・ヴィレッジ』(2000〜)

![]() 形アニメーションの魅力とは?

形アニメーションの魅力とは?

土居

大山さん、今日途中で「俺は人形アニメーションだめかも……」ってボソっと言ってましたよね。何がダメなんですかね。

大山

人形アニメーション「が」ダメなんじゃないよ?

土居

大山さんにとって、ってことですよね。

大山

内容に関して、あまり面白いって思えるものに出会ったことがないのかな。なんだろうな、難しいな……ちょっと飽きてきちゃうんだよね。だって、こいつが主人公の場合、どんな動きをしてもこいつなんだもん(一同笑)。そういうつまらなさが……

土居

世界がかっちり固定されているってことですか。

大山

昔、「ポンキッキ」とかを観ていても、「機関車トーマス」は全然好きじゃなかった。でも、同じポンキッキのなかでも、粘土がすごくメタモルフォーゼしていくっていうようなコーナーは、小さいときにすごく好きだった。何が起こっているかわからなくて、画面に釘付けになってた。でも、いわゆる人形だと、あんまり……

山村

それはすごく共感するところがある。トルンカくらい演出がしっかりしていると見れるんだけど、そうじゃないと飽きちゃうんだよね。スタレヴィッチはすごいんだけど、でも一時間きっちり見ていられるかといえばそれはつらい。CGも同じなんだけど、一個モデリングしたら、あとはどうポーズを変えようと、何も変化がないように思えてしまう。そうすると、あとは小さな表情だとか、物語の語り口で面白いところがないと、なんかあまり見てられなくなっちゃう。

土居

いわゆる「アニメ」が嫌だというのも、そういう理由もありますか。世界観がかっちり固定されているじゃないですか。

山村

またちょっとそれとは違うかな。コマ撮りの面白さっていうのは、一回ごとに蘇生を繰り返すというのかな、それで連続していく。動画や粘土はそれで変化していく面白さがあるんだけど、CGだといくらカメラワークが動こうが、次々つくられていく感覚がなくて、止まっている感覚がしちゃう。人形もずっと一個の人形があるだけで、撮影が終わっても静止した世界があるってとこで、ダイナミズムが感じられないのかな。

土居

和田さんはなにかありますか。

和田

人形アニメーションをつくっている人が、人形をどうしたいかという目的をどう考えているのかがよくわからないんです。『ドッグ』だったら、人形が生きているようにみえるようにするというのが目的だったのかなあ。演出力を褒められるっていうのならわかる。でも、より生きているように見せるってのはプラスなのか……そういうところで、まだ人形アニメーションの魅力がわかってないなあと思いました。

山村

そういう見せ物的な。スタレヴィッチにしても、なんでこんなにリアルなのかっていう奇異な部分。「人形なのに……」っていうところのレベルの面白さで止まっちゃうっていうのは僕も感じる。

土居

スタレヴィッチといえば、いつも言われる伝説がありますよね。『カメラマンの復讐』で、実際の虫を調教して使っただとか虫の死体を使っただとか。実際にはそうではないのに、そう思わせるくらいの気持ち悪さ。

山村

要するにトリック・フィルムなんだよね。トリックの部分で驚かせるところで止まってしまって、それよりも深い語りの部分まで観る側を引き込んでくれないというところのストレスをどうにも感じてしまって…… 3 >

形アニメーションについてまず少し...

形アニメーションについてまず少し...